あふよし(逢ふ由)

再会までの道のり

370 いきてよも 明日まで人はつらからじ この夕暮れを問はば問へかし

生きている時間はあまりありません。よもや、命が尽きるその日まで、あなたは冷淡ではいないでしょう。まだ命の灯(ともしび)が残っているこの夕暮れに、出来ることならどうか私を訪ねてきてください。

忍ぶる恋の歌の中の、死を意識した和歌の最後の一首です。

この和歌は、新古今和歌集に入集しています。撰定に当たっての推薦者は、藤原有家,藤原定家、藤原雅経です。詞書(ことばがき)には「百首歌より」とありますが、式子内親王が最晩年に後鳥羽院に献上した正治百首(1200年9月)には含まれていません。また、式子内親王のそれ以前の二つの百首歌にも、入っていません。ということは、式子内親王の新古今和歌集の撰定材料には、別のルートで加えられた百首歌、あるいは和歌の一群があったということでしょう。

その別ルートの出所は、式子内親王の正治百首の献上にも関わり、和歌の師であったと推測される定家が、最有力候補として考えられます。新古今和歌集以後の幾つかの勅撰集に採られた式子内親王の和歌を見ると、御子左(みこひだり)家には未発表の式子内親王の和歌が保管されていて、それらが時折り登場してくるような印象があります。和歌の家としての御子左家には、内親王の習作、折々の贈答歌、百首歌に選別されなかった歌などが、その後も残されていたのかもしれません。

この和歌は、式子内親王が定家に贈ったものという記録が残っている

次に挙げるのは「後深草天皇宸記(しんき)」の文永2年(1265)10月「後嵯峨院御幸御記(ごさがいん ごこう ぎょき)」の17日条の記事です。

この原本は現在は散逸(さんいつ)して残ってはいないそうです。鎌倉時代後期から南北朝時代の僧・歌人で、吉田兼好等と共に和歌四天王と呼ばれた頓阿(とんあ、とんな)の著で、井蛙抄(せいあしょう)という歌論書があるのですが、それの江戸時代中期の写本の巻末にこの「後深草天皇宸記(しんき)」の断片が書き写されているとのことです。 (「後深草院御記の一断片」佐藤恒雄 和歌史研究会会報 第52号)

又入道語申云、イキテシモアスマテ人ハツラカラシ、此歌者式子内親王被遣定家卿許歌也。正彼卿所語云々。自院被申歌之時、恋題之時、此歌被詠進者後事也云々。先遣定家卿許云々。

また、入道(にゅうどう、在家のまま仏道修行をする人。ここでは西園寺実氏を指す)が、後嵯峨(ごさが)院に語り申し上げて言うには、「生きてしも明日まで人はつらからじ、この歌は式子内親王が定家卿のもとに遣(つか)わされた歌でございます。このことは、彼(か)の卿(きょう、三位以上大納言以下の人への敬称。ここでは定家のこと)本人が、私に語ったことです。式子内親王が、後鳥羽院から歌を詠むように言われた時に、恋の歌としてこの歌を献上なさったのは、その後であったということです。まず最初は、定家卿のもとに遣わされたのだとお聞きしました。」

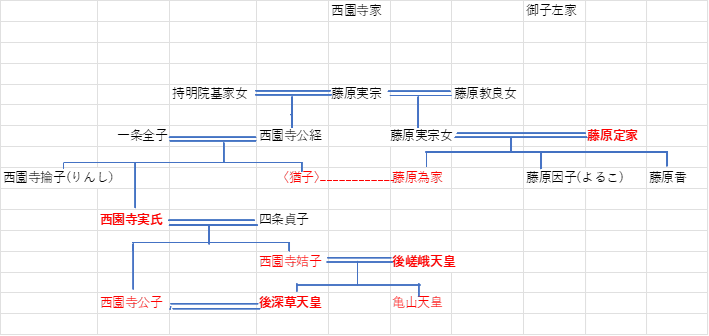

西園寺家と御子左家の相関図

西園寺(さいおんじ)家と御子左家は、定家が藤原実宗女(さねむねむすめ)と再婚したことにより、姻戚(いんせき)関係となりました。また、定家の息子である為家が、西園寺公経(きんつね)の猶子(ゆうし、養子よりもゆるやかな親子関係)となったことで、さらにその関係は深まりました。

親幕派だった公経は、承久の乱以後、内大臣、太政大臣、として朝廷の実権を握ると共に、孫娘の姞子(きっし)を後嵯峨天皇の後宮(こうきゅう)に入内(じゅだい)させ中宮としました。そして、後嵯峨天皇と姞子の間には、後(のち)の後深草天皇と亀山天皇が誕生し、外戚(がいせき)となった西園寺家は栄華を極めました。

この「後深草天皇宸記(しんき)」に記載がある文永2年(1265)は、公経没後21年目、定家没後24年目で、それぞれの息子である、西園寺実氏(さねうじ)が72歳、従兄弟(いとこ)の藤原為家(ためいえ)が68歳とすでに晩年にさしかかっていた頃の話です。その72歳の実氏が、46歳の後嵯峨院から、「生きてしも明日まで人はつらからじ」という式子内親王の歌は、誰に向けて詠まれたのか、と問われて答えたのが、この記事の内容です。

もし、この記事が実話だとすれば、若き日の実氏も、後嵯峨院と同じように定家に問いかけたのです。「あの、生きてよも明日まで人はつらからじ、の歌は誰に宛てて詠まれたものなのですか。」と。

今まで、このブログでは式子内親王の歌、とりわけ忍ぶる恋の歌は、題詠であるという前提のもとに論じてきたわけですが、この歌に限っては少し様子が違うようです。なぜ、実氏も後嵯峨院も、この歌が題詠ではなく実在する誰かに向けて詠まれた歌と考えているのでしょうか。

新古今和歌集を編纂(へんさん)するために後鳥羽院が正治百首を歌人たちに献上するように求めた時、式子内親王はすでに病の床にありましたが、それでも正治2年(1200)9月には百首歌をまとめて献上しました。式子内親王が亡くなったのは、そのわずか4ヶ月後のことです。

この歌からは、死を目前にした式子内親王の境遇(きょうぐう)が直接的に想像されるばかりでなく、「問はば (訪れようと思う気持ちがあるのならば) 問へかし」という、相手の判断にゆだねるような控え目な呼びかけからは、半(なか)ばあきらめにも似た許しの境地さえ感じられます。それまでの、忍ぶる恋の歌に現れた作中人物の、ひたむきに仏の教えに帰依する和歌でもなく、ひそかに、あるいは激しく、愛を渇望する和歌でもありません。何よりも際(きわ)立った特徴が、下(しも)の句のダイアローグ(対話)の部分です。自(みずか)らの期待を述べながらも、相手の気持ちや考えも尊重して、理解し共感に至ろうとする姿勢は、老成した人間のそれであり、等身大の式子内親王の肉声として聞いても不思議ではありません。

式子内親王没後、新古今和歌集に触れた少なからずの貴族、歌人たちが、これは題詠ではなく実在する誰かに宛てた和歌ではないのかと想像し、それが誰であるのか思わず周(まわ)りを見渡してしまうような事態が起こっていたこと、そして、そのような関心が次世代(実氏)、次々世代(後嵯峨院)まで引き継がれていたということを、この記事は教えてくれています。

定家に渡された和歌には別の行き先があったのではないか

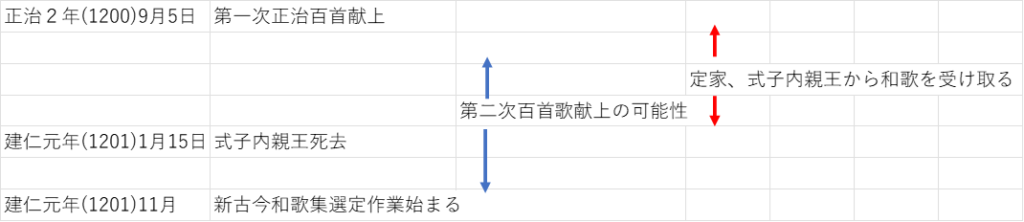

再度、この話が実話であるなら、「生きてよも」の歌は定家の言うとおり、式子内親王から定家へと手渡されたのでしょう。式子内親王の正治百首歌の献上は、正治2年(1200)9月5日ですが、しかし、正治百首にこの和歌は含まれていません。仮にこれを第一次百首歌としましょう。次に、定家によって編集されたいわば第二次の幻の百首歌、あるいは一定数の歌群があると仮定すれば、その中に「生きてよも」が含まれていたと考えられます。それは少なくとも新古今和歌集選定作業が始まる建仁元年(1201)11月以前に献上されたはずです。

実氏談によると、後鳥羽院への百首歌献上に先立って、式子内親王が定家にこの和歌を手渡したということです。式子内親王の命日が、建仁元年(1201)1月25日ですから、和歌を手渡したのは、正治2年(1200)9月5日第一次百首歌の献上以後で、命日である建仁元年(1201)1月25日以前ということになります。

年表 正治2年9月~建仁元年11月

本当の宛て先は、定家ではなく慈円だったか

ここから先は、私の想像ですが、まったく根拠のない話ではないので、ぜひ聞いていただきたいと思います。

定家が受け取った和歌は、定家に向けて詠まれたものではありませんでした。それは、式子内親王から慈円に宛てて贈られた和歌でした。

慈円とわかるような宛名がなくても、定家にはその行き先が一目でわかったはずです。なぜなら、御子左家の人々は、承安(じょうあん)4年(1174)の式子内親王と慈円の恋愛事件を身近に経験しています。そして、長年にわたりその秘密を口外することなく、式子内親王を見守ってきたからです。その根底には、主家への忠誠心だけでなく、二人が負わなければならなかった斎院と僧侶という運命への同情もあったことでしょう。

式子内親王に仕えた定家の二人の姉のうちの一人、大納言局(だいなごんのつぼね)、身内からは龍寿御前(りゅうじゅごぜん)と呼ばれた女房は、建久7年(1196)6月19日に、自分の住んでいた旧宅を一時的に式子内親王に提供しています。

「明月記」によれば、当時、式子内親王は、後見人である吉田経房の勘解小路(かでのこうじ)殿を御所としていました。6月16日、夜中に鶏(にわとり)*が鳴くという、この時代には不吉であると考えられていた事件が起きて、避難を余儀なくされた時のことです。*鶏ではなく鵺(ヌエ、妖怪の名前)と読む説もあります。

しかるべき転居先がなかった式子内親王は、経房の勧(すす)めに従って、龍寿御前の旧宅を仮の御所としました。何日間の滞在であったのかは、定家の明月記が欠落しているので不明ですが、このように御子左家は、式子内親王に対して単なる主従関係を超えて、時には庇護者のような役割を担(にな)う場面もありました。

式子内親王は、死を前にして慈円との再会を望みました。

承安(じょうあん)3年(1173)7月に、19歳の慈円が式子内親王の前から姿を消して27年の歳月が流れています。(当ブログ第6章4) その間に、慈円が式子内親王のもとに二葉葵を献上したことがありました。文治3年(1187)4月のことです。慈円は、33歳になっていました。互いの人生に何が起こったのか、二人が仲を引き裂かれてから今までどう生きてきたのか、慈円は会って話をすることを望みましたが、式子内親王はさりげなく拒絶しました。

今度こそ、一方が消息不明になったことによるあいまいな別れではなく、和歌の贈答という形でしたが、互いの意思を確かめ合ったうえでの決別でした。それ以後、二人が会うことはありませんでした。手紙のやり取りも、和歌の贈答もなかったのです。

けれども、二人には思いがけない交流がもたらされました。それは、定家が和歌の振興のため地道に努力を続けたことに伴って、付随的に起こったものでした。それまで、同時代の他の歌人たちとの交流がなく孤立していた式子内親王が、定家を通じて歌人たちと間接的に交流することが可能となったのです。

虚構であって、架空であるもの、という前提で作られた“作品”として、式子内親王の忍ぶる恋の和歌は慈円の目に触れ、慈円の恋の言挙げと浄土往生の決意は式子内親王の心に届きました。それが現実的な肉声ではないことを承知の上で、和歌の作品世界で彼らは理解し合い共感したということでしょうか。

現実的には断絶した関係でありながら互いの作品を共有することができるという、二人にとっては恩寵(おんちょう、神から受ける恵み、慈しみ)のような、10年余りの年月が過ぎました。

式子内親王は、僧侶になることを定められた自らの運命を果敢に受け止めた、慈円の成長した姿を知り、彼もまた自分と同様に、もう一つの不条理な人生を歩まざるを得なかったことに思い至りました。文治3年に二葉葵が献上された時、慈円の訪問の申し出を拒絶したこと、慈円の話を聴かなかったことを、改めて後悔する気持ちがあったと思います。

和歌という作品に表れた慈円の心ではなく、生身の慈円と会って彼の話を聴き、若い日の恋の行方をせめて自分たちの手に取り戻して終わらせたいと思ったのかもしれません。そして、過ぎた日々の悲しみや誤解を解いて、互いの目を見、声を聴きながら穏(おだ)やかな幸福感を得て、人生を肯定して死んでいきたい、と思ったのかもしれません。

定家の役目

話を最初に戻すと、息子と同世代の実氏からの遠慮のない問いかけに、不意を突かれた定家が、式子内親王と慈円の秘密の恋を隠すため、とっさに「私がもらったのです。」と事実だけをそっけなく答えたのか、何らかの含みを持たせた返答だったのかはわかりません。実氏はそれ以上のことを後嵯峨院に語ってはいないからです。

もし、そこに隠さなければならない秘密があったのなら、昔のことなので覚えていないとか、誰に宛てられたものかはわからないとか、定家はどのようにでも返答ができたはずです。自分がもらったのだ、と答えることは、逢うことを望まれているのは定家自身だと公言しているに等しいことです。しかし、使者として和歌を手渡されたに過ぎないとしても、これも正しい答えです。定家は噓をついたことにはなりません。なぜ、このようなどちらともとれるようなあいまいな返答を定家はしたのでしょうか。

式子内親王が、慈円との再会を生涯の最後に願ったとき、その願いを託すことができる人間は、慈円の実家である九条家に仕え、歌人としても慈円と深い交際のある定家をおいて他にはありませんでした。それは、定家にとっても自他ともに認めるところであったでしょう。

とはいえ、定家にも式子内親王の無言の依頼を請け負うことには逡巡(しゅんじゅん、ためらい)があったと思います。彼自身の人生観、倫理観、宗教観が問われる問題であり、政治的な配慮も必要だったからです。しかし、結果的に彼は二人の再会のために奔走(ほんそう)しました。「自分がもらったのだ」という定家の答えの中には、主人である式子内親王から委(ゆだ)ねられた願いに応えることができた満足感と、自負があるように、私には感じられます。

「後深草天皇宸記(しんき)の記事」という断片が、匿名(とくめい)の研究家ないしは文人の手によって井蛙抄(せいあしょう)の巻末に転記されました。その結果、定家が式子内親王の恋人であるという説の信憑性(しんぴょうせい、信じるに足るかどうかの度合い)が裏付けられたと見なされ、世の中に広まっていったのかもしれません。

このような事態を招く伏線を張ったのは、実氏でも頓阿でも匿名の研究家でもなく、二人の再会を実現させた定家から思わずこぼれ出たかすかな笑みだったのではないでしょうか。

この和歌が定家に託された正治2年(1200)の秋は、式子内親王にとっても、慈円にとっても、また定家にとっても、厳しい試練のような嵐が吹き荒れた建久7年(1196)から4年が過ぎ、ようやくひと時の小春日和が感じられるような時期でした。

話を進める前に、正治2年以前に式子内親王に降りかかった悪夢のような時代について述べなければなりません。少し時間が戻りますが、おつきあいください。