式子内親王に降りかかった試練

式子内親王は、文治6年前後に八条院と三条姫宮 (以仁王の娘) に対する呪詛の嫌疑、建久7年 (建久8年3月とも言われる) の後白河院託宣 (たくせん、神仏が人に乗り移ってその意志を伝えること) 事件、同年6月の鶏鳴事件など、たびたび不穏な事件に巻き込まれています。

後白河院の子女のうち式子内親王だけが、なぜこんなにもたびたび怪(あや)しげな事件に巻き込まれるのでしょうか。それは、式子内親王が後白河院近臣派と摂関家である九条家という二つの対立する勢力の交差する八条院殿に住まいを移したことに始まります。

文治6年(1190)から建久3年(1192)まで

八条院と三条姫宮に対する呪詛(じゅそ)の嫌疑が式子内親王にかけられた

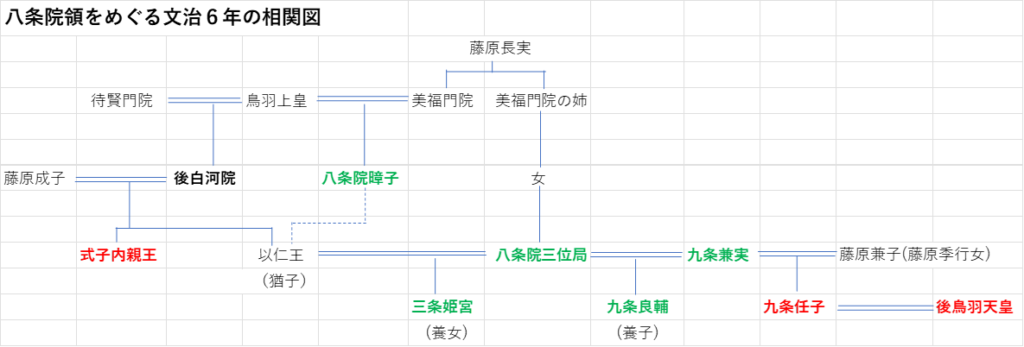

八条院暲子(しょうし)内親王(1137~1211)は、鳥羽上皇と美福門院の皇女として生まれ、両親から莫大な遺産を相続していました。不婚の内親王であるがゆえに伝えられた皇室領と、各地から寄進された荘園群も加えると、合わせて全国220ヶ所に及んだと言われています。

式子内親王が後白河院の意向を受けて八条院殿に移り住んだ寿永2年(1183)12月は、八条院亡き後の所領の相続を視野に入れて、様々な人間、勢力が広大な荘園領の分配に預かろうと策を練り暗闘(あんとう)が始まった時期でした。

●後白河院の目論見(もくろみ)

そもそも、式子内親王を八条院殿に住むように促(うなが)したのは、父親の後白河院だと推測されますが、その大きな理由の一つは、八条院の所領のうち皇室領を相続するのにふさわしいのは式子内親王である、という後白河院の意思表示であったと思います。さらに、皇室領だけでなく八条院に寄進された他の荘園群が、有力な貴族、例えば摂関家などに流出しないように防止策を立てる必要も、治天の君である後白河院にはあったことでしょう。式子内親王を八条院殿に同居させることによって、何かしらの情報をいち早く把握したいという思惑 (おもわく)もあったかもしれません。

八条院暲子には、猶子(ゆうし)、養子が、多数ありましたが、なかでも八条院から最も愛され、相続の第一の有力候補として構想されていたのは、以仁王(もちひとおう、後白河天皇第三皇子、八条院の猶子)の遺児である三条姫宮(さんじょうのひめみや)です。しかし、父親である故以仁王が、謀反人(むほんにん)として臣籍降下され、王(親王の宣下がなく、臣籍にも入らない皇子・皇孫)の身分を剝奪(はくだつ)されていましたから、その遺児は、元皇族の一姫宮にすぎません。したがって、三条姫宮が、八条院の所領のうち皇室領を相続することは不可能でした。それを見越した後白河院が、八条院皇室領を相続するに最もふさわしい不婚内親王として、自身の第三皇女である式子内親王を、八条院殿へと送り込んだのでしょう。

後白河院は、文治元年(1185)8月に、八条院殿に住む式子内親王に対して准三宮(じゅさんぐう)宣下を行なっています。准三宮とは、太皇太后・皇太后・皇后の三后に準じた待遇を与える身分上の優遇措置で、これによって式子内親王は経済的に安定を得ると同時に社会的な存在感を一層増したと考えられます。

●九条家の対抗策

九条兼実と、以仁王の元妻の八条院三位局の間に良輔誕生

ほどなくして文治元年(1185)9月に、三条姫宮の母である故以仁王の妻、八条院三位局(はちじょういんのさんみのつぼね)が、九条兼実(当時は右大臣)との間に男子、九条良輔(よしすけ)を誕生させています。

九条兼実は、姉の皇嘉門院(こうかもんいん、藤原聖子、崇徳天皇皇后)を、養和元年(1182)12月に亡くしていました。九条家の強力な後援者であった皇嘉門院に代わる一族のパトロン(後援者、支援者)として、八条院暲子に白羽の矢を立てた九条兼実が、暲子との関係を強めていたちょうどその時期に、良輔が誕生したのです。八条院三位局は、八条院暲子の無双の寵臣(ちょうしん)と言われた筆頭女房であるばかりでなく、暲子の縁続きでもあったので、兼実との間に生まれた良輔も文治2年(1186)2月、2歳のときに、八条院暲子の養子となり八条院で育てられました。

文治元年(1185)12月に九条兼実が内覧宣下を受ける

*内覧(ないらん)とは、天皇に奉(たてまつ)る文書と天皇から命令される文書の両方を事前に見ることができる権限を持つ職務で、内覧を宣下された者は、将来、摂政・関白になると見なされました。

この年の10月、京の治安の維持を源義経に依存していた後白河院が、義経に要求されるがままに頼朝追討の宣旨を義経に与えたこと、また、義経と叔父の行家(ゆきいえ)に九州・四国の支配権を認めたこと、これらの後白河院の迷走が、頼朝を激怒させました。11月、後白河院があわてて義経・行家追捕(ついぶ)の院宣を諸国に下したものの、頼朝の朝廷に対する怒りと不信感は収まりませんでした。朝廷に、義経追捕のためとして守護・地頭の設置を認めさせ、12月には院近臣の解官(げかん)、議奏公卿(ぎそうくぎょう、頼朝が任命した公卿によって政務を合議制によって行わせた)10名による朝政の運営、九条兼実への内覧宣下、という3か条の改革要求を突き付けたのです。

後白河院は、兼実への内覧宣下要求をのんだものの、摂政については、それまで摂政だった近衛基道を擁護して抵抗しましたが、ついに文治2年(1186)3月、兼実に摂政、氏長者(うじのちょうじゃ)*を宣下しました。兼実にとって頼朝の推挙は、思わぬ所から吹いてきた追風でした。

*氏族の中で最も官位が高い者が、朝廷から認められて一族の長である氏の長者(うじのちょうじゃ)に就任します。氏の長者は、氏神を祀(まつ)る神社と先祖を弔(とむら)う菩提寺を管理し、その氏社と氏寺の財源を掌握(しょうあく)することによって、氏人を統制する権限を持っていました。 なかでも藤原氏の氏長者は、摂関家のなかで摂政・関白に任じられた者が兼ねることになっていました。

文治6年(1190)4月、兼実の娘任子が後鳥羽天皇の中宮となる

文治6年(1190)1月11日に、兼実女(むすめ)九条任子(にんし、18歳)が、元服した後鳥羽天皇(11歳)のもとに入内(じゅだい)しました。その後、任子は1月16日に女御に、4月26日には中宮に冊立(さくりつ)されています。任子の入内は、九条家にとって、男子が誕生すれば外戚(がいせき、天皇の母方の親族)となる可能性が開けるという大きな期待をもたらす出来事でした。

このように政治的な情勢が九条家に有利となった局面で、呪詛事件が起きました。嫌疑をかけられた式子内親王は、八条院殿から退出して出家したと定家が日記に書き残しています。もとより噂(うわさ)の出所はわかるはずもなく、被害者は加害者であるかもしれず、加害者は実は被害者なのかもしれない混迷をきわめた事件でした。

その後、式子内親王が八条院殿から退出、出家したことで、結果的に九条家が八条院所領をめぐる相続人の最有力候補となりました。

式子内親王の八条院殿からの退出と出家、後白河院の遺言

式子内親王の八条院殿からの退出、式子内親王の出家、後白河院の遺言という3つの出来事に関しての私の考えは次のとおりです。

♦式子内親王の八条院殿からの退出

式子内親王の八条院殿からの退出は、式子内親王を護(まも)るための避難措置として、八条院暲子と後白河院、式子内親王の三者の合意のもとに行われたのではないかと私は考えています。これは、八条院殿に同居している、様々な経歴を持つ人間達の軋轢(あつれき、対立し、 いがみ合うこと)が、呪詛事件という思わぬ形でエスカレートしたことへの、危機管理的な対応だったと思います。事件の真相がわからないまま放っておけば、式子内親王が病死を装って抹殺(まっさつ)されるという事態も考えられたのでしょう。現に、この後も八条院の周辺では様々な呪詛事件が起こり、式子内親王と同様に、次に嫌疑をかけられた者たちの一人である以仁王の遺児三条姫宮は、元久元年(1204)2月27日に原因不明の不審な死を遂げています。

だからといって、八条院暲子と式子内親王との間に何らかの確執(かくしつ)があったのかどうかは疑わしいところです。なぜなら、退出後10年近くにもなろうかという正治元年(1199)の9月5日、式子内親王は病いを押して、八条院殿に9日間の長期にわたって滞在しているからです。表向きは、式子内親王が有する所領の処分について八条院暲子と協議することが目的の一つだったと推測されます。式子内親王が後白河院から伝領した数ヶ所の荘園の中に、八条院所領と権利関係で重なるものがあったと考えられるからです。(第11章の3.吉富庄をご覧ください。)

しかし、当時の式子内親王家には、藤原公時(きんとき、藤原経房の娘婿)が仕えていましたし、長年にわたり後見人を務(つと)めてきた経房もまだ健在でした。(経房は翌年、閏2月11日死去)。所領の処分を協議するのなら彼らを派遣することもできたはずで、そのためだけに病いを押して9日間も逗留(とうりゅう)するのは不自然です。

これはそうした所用も含めて、八条院殿に滞在するようにという暲子からの招きがあった、ということではないでしょうか。式子内親王の病状の悪化が、八条院に伝わっていないはずはありません。おそらく、八条院暲子は式子内親王よりも身分が高いために、当時の風習として式子内親王の御所である大炊御門殿に直接見舞いに行くことが、はばかられたと考えられます。

当時としては老年である八条院暲子(63歳)が、呪詛事件について式子内親王が無実であること、八条院殿からの退出と出家は同情すべき不本意な出来事だったことなどを、式子内親王が亡くなる前に、直接会って弁明し、慰めたいという心境になっていたのかもしれません。その八条院暲子からの招きに、式子内親王が断わることなく応じているということは、二人の間にはたとえわずかなものだったにせよ良好な関係性が損なわれずに残っていたのでしょう。

そもそも、八条院所領の皇室領を保全したいという後白河院の思惑(おもわく)を、式子内親王が承知していたとして、それを積極的に遂行(すいこう)しようというよりは、同居することだけを受け入れて叔母の八条院暲子と円満に暮らそうとしていた可能性があります。後白河院の子女たちのうち強力な後ろ盾(うしろだて)を持たない多くの皇子、皇女が、後白河院によって与えられた身分や職分をそれぞれに受け入れて、時に高倉天皇、安徳天皇とつながり、時に後鳥羽天皇とつながりして、国家の統治体制が大きく揺れた激動の時代を生きたように、式子内親王も、父親である後白河院の意向に従うのが生き延びるための唯一の選択肢だったからです。

一方の八条院暲子は膨大な所領の持ち主として、多くの貴族たちがその利権に群がって周辺を取り巻いているような、後白河院さえも簡単に手出しができないような特別な権力者でした。

治承4年(1180)の以仁王の乱で、以仁王が敗死の後、天皇の位を奪おうとした謀反人(むほんにん)として裁かれても、彼を支持し後援した八条院暲子には、まるでそこだけは治外法権の、政治的に中立な場所でもあるかのように、平氏からも朝廷からも何の抗議も咎(とが)め立てもなく、世の中の非難といったものもありませんでした。彼女がこの時代に占めた存在の異様な大きさ、その格別さは、こうした事実からも垣間見ることができます。

八条院暲子は多数の荘園群を侵略者や不法行為から守り管理し統括しながら、政治的な敵対者を作らず、身内の家令や女房たちには鷹揚(おうよう)で、放任主義だったと言われています。

その八条院暲子は不婚内親王として、猶子(ゆうし、相続の権利がない)、養子(ようし、相続権がある)という形で何人もの貴人の子供たちを、乳児や幼児の頃から養育しました。以仁王、守覚法親王(以仁王の兄)、九条良輔、三条姫宮、昇子内親王(母は九条任子、後鳥羽天皇の第一皇女)、などです*。

*この他にも三条姫宮の兄(後の道性。道尊の異説あり)や八条院高倉(姝子内親王の遺児と推測される)も、一時期、八条院暲子によって庇護されています。

そして、八条院暲子が所領を相続させたいのは、無垢(むく)な赤子の頃から自身が無償の愛を注(そそ)いで育てた八条院ファミリーとも言うべき子供たちであって、それ以外の者ではあり得なかったようなのです。ですから、八条院暲子と式子内親王との関係性がたとえどれほど良好だったとしても、八条院暲子の所領相続の構想の中に、式子内親王が含まれることはなかったと思います。

♦後白河院にとっての呪詛事件と式子内親王の出家事件

政争としての呪詛事件

式子内親王が八条院殿から退出するということは、八条院領の相続問題から後白河院が撤退することを意味していました。そのきっかけとなったのが、式子内親王が犯人と見なされた呪詛事件です。この事件は九条兼実が張りめぐらした謀略に違いない、と後白河院は考えていたと思います。後白河院(=式子内親王)にはもう勝ち目はなく、逆に優勢になっているのは、摂政九条兼実、すなわち八条院養子となった九条良輔の父であり、後鳥羽天皇の中宮となった任子の父でもある兼実、でした。余命わずかな後白河院は九条兼実に対して遺恨(いこん、後々まで残る恨み)を抱(いだ)いたことでしょう。

明月記の記事を読むと、式子内親王の出家は、呪詛事件という陰謀に巻き込まれた式子内親王が、自分の無実を表明するために、あるいは抗議のために実行したのではないかと、定家は推測しているようです。

呪詛事件と出家を直結させて受け止めているのは後白河院も同じです。後白河院が最期まで式子内親王の出家を不満に思っていたのは、呪詛事件といういわば政争の渦中(かちゅう)で、嫌疑のかかった当の人物が出家するのは世間的には敗北と見なされることを、経験的に知っていたからです。

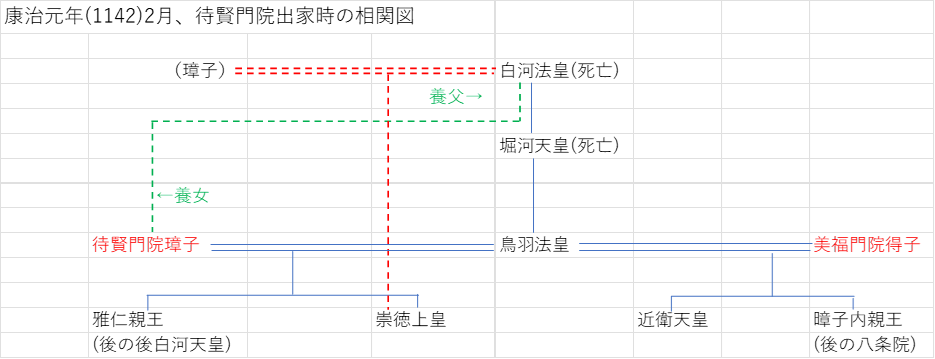

その経験というのは、後白河院の母親である待賢門院璋子(しょうし、たまこ)が、二つの呪詛事件が原因となって、康治(こうじ)元年(1142)に出家に追い込まれた時のことです。

①永治元年(1141)12月に待賢門院の乳母子(めのとご、乳母の子供)でもあり待賢門院に近く仕えていた僧である法橋(ほっきょう)信朝が、日枝(ひえ)神社において相手は不明だが誰かを呪詛した疑いで捕(と)らえられた。

②康治元年(1142)正月、待賢門院判官代(ほうがんだい、院の庁に仕えた事務官)の源盛行とその妻で待賢門院女房の津守嶋子(つもりのしまこ)が、摂津国(せっつのくに)広田神社で巫女(みこ)たちを操(あやつ)って鳥羽法皇の皇后得子(とくし、美福門院)を呪詛した罪で捕らえられ、二人とも土佐国に流された。

康治元年2月26日、待賢門院はこの二つの事件の責任をとるような形で出家しました。ここで事件の背景を詳しく説明する余裕はありませんが、この後、待賢門院に鳥羽天皇の皇后(中宮)として過ごした華やかな栄光の日々が戻ってくることはなく、翌年の5月には疱瘡(ほうそう、天然痘)に罹(かか)り、9月には御所としていた三条西殿が火災によって焼亡しました。失意のうちに待賢門院が亡くなったのは久安(きゅうあん)元年(1145)8月、当時の御所は19歳の雅仁親王(後の後白河天皇)が住む三条高倉第でした。

この11年後に保元の乱(1156)で、皮肉にも美福門院得子と手を組んで「兄」⋆崇徳上皇と戦うことになった後白河天皇(雅仁親王)ですが、彼は16歳から19歳の頃に、待賢門院・崇徳上皇の勢力と美福門院・近衛天皇の勢力の権力争いを身近に経験して、母親の待賢門院の出家と権力の失墜(しっつい)を目(ま)の当たりにしていました。そして、この時、近衛天皇の関白として美福門院側についていたのが、九条兼実の父、藤原忠通(ただみち)でした。

*崇徳上皇は、白河院(養父)と待賢門院璋子(養女)との間に出来た子であると言われています。鳥羽法皇は崇徳上皇のことを陰では”叔父子(おじご)”と呼んで嫌っていたということが、鎌倉時代初期に源顕兼によって編纂された説話集「古事談」に書かれているからですが、その真偽については諸説あるようです。

50年前の呪詛事件との奇妙な符合(ふごう)

待賢門院璋子(仮想犯人)➡呪詛➡美福門院得子(被害者)…藤原忠通(関白)

式子内親王(仮想犯人) ➡呪詛➡八条院暲子 (被害者)…九条兼実(摂政)

①式子内親王は待賢門院璋子の孫

②八条院暲子は美福門院得子の娘

③九条兼実は藤原忠通の息子

④待賢門院の出家は42歳、式子内親王の出家も42歳の可能性が高い

このあまりにも似通った呪詛事件の関係者たちに共通する因縁、因果の深さは、晩年の後白河院にとって、自分の後世(ごせ、死後の世界、来世の安楽)が危(あや)ぶまれるのではないかという不安を呼び起こす出来事だったのではないでしょうか。また、仮に式子内親王の出家を建久元年(1190)と考えると、待賢門院と同じ42歳で出家したことになります。後白河院が、式子内親王の出家を最後まで受け入れたくなかったのは、42歳で出家してから3年余りで失意のうちに亡くなった母親の待賢門院と、式子内親王の姿が重ね合わさる恐怖心があったからかもしれません。

♦式子内親王にとっての出家

式子内親王の仮御所として用いられたのは白河押小路(おしこうじ)殿ですが、これは後白河院が斡旋(あっせん)したものと思われます。明月記によれば、押小路殿で式子内親王が出家したということです。

呪詛事件は、古くから人を陥(おとしい)れる目的で使われた謀略(ぼうりゃく)の一つです。そのような事件に巻き込まれたことは、式子内親王にとって、後白河院の皇女という自身の政治的な位置づけとその行動の意味を改めて思い知らされた苦い体験だったに違いありません。富と権力をめぐる争いの中で、はっきりと目には見えぬ形で標的と定めた人間を追い詰め破滅させようとする謀略に直面して、式子内親王がしなければならなかったことは、自らの潔白を証明して傷ついた名誉を回復し、内親王という身分を守ることであったでしょう。

式子内親王にとっては後白河院だけが自分を守ってくれる存在でした。母を同じくする兄弟姉妹のうち有力な地位についているのは、姉の殷富門院(いんぷもんいん、亮子内親王、後鳥羽天皇准母)と弟の守覚法親王(しゅかくほっしんのう、仁和寺第6世門跡)でしたが、この二人と式子内親王との交流の跡を史料から見出すことはできません。後白河院が亡くなった後のことを考えた時の式子内親王の不安と孤独感は大変大きなものだったと想像されます。

式子内親王の周囲で起きた皇族の女性達の政争がらみの出家事件には、先に述べた祖母の待賢門院の出家がありました。これは式子内親王が生まれる前の事件ですが、近しい親族ということで式子内親王にとっては重い意味を持つ出来事だったでしょう。

次に、叔母の姝子(しゅし)内親王(鳥羽天皇皇女、二条天皇中宮、高松院)が、二条天皇親政と後白河院政との板挟みになって苦しんだあげくに、永暦(えいりゃく)元年(1160)、御所としていた白河押小路殿でようやく出家を果たし、両者の調整役という重圧から逃(のが)れるということがありました。

それから、平清盛の娘である建礼門院徳子(高倉天皇中宮、安徳天皇母)が、源平の戦いで平氏が敗北した文治元年(1185)に、一族と共に壇ノ浦から京都に護送されてすぐの5月に出家しました。この出家は、勝者である朝廷側の意向であり、また建礼門院の意向でもあって、他には選択肢のない出家だったといえます。建久元年(1190)当時、建礼門院は大原の寂光院で、同じく出家した数人の女房達と共にひっそりと暮らしていました。

これらの前例からわかることは、皇族の女性にとって出家とは現状から脱却するための最終的な手段だったこと、たとえ何らかの罪に問われて出家した場合でも、身位(しんい、皇室内部での身分・地位)が維持されたこと、その意味では、出家は名誉を保(たも)った生存を保障する方策であったことです。

式子内親王は、文治3年(1187)前後に仏教に大きな関心を持っていたと推測される和歌の連作を詠んでいます。そして、それらの和歌の中には主人公が「後の世の契り」を結ぶという仏教的な設定も見られます。仏教思想に親しんでいた式子内親王が、世俗からの出離(しゅつり、迷いの境地を離れること)、純粋な発心(ほっしん、悟りを求める心)を我が事として時に想定することもあったと思います。また、独身の皇女の出家はこの時代に既定路線として存在していました。

その時機が思いがけず早く訪れたこと、しかも純粋な発心(ほっしん)とは違ったものであったことは式子内親王にとって想定外の出来事だったはずです。それでも式子内親王を出家に駆り立てたものは、出家することによって、追い詰められた現状から脱却し、没落ではなく束(つか)の間の平和を生きながらえた、先人の皇族の女性たちの姿だったのかもしれません。

♦玉葉と拾玉集に遺(のこ)された、老僧侶、實命の記録

式子内親王の出家については白河押小路殿で実行されたという以外は、いつだったかも、戒師(かいし、出家を望む者に戒を授ける法師)が誰なのかもわかっていません。

ところで、大日本史料第四編之三の建久元年*(1190)3月5日の条に、九条兼実の日記「玉葉」と慈円の私家集「拾玉集」からの抜き書きとして以下のような記載がありますので、ご覧ください。(*改元が4月11日なので正確には文治6年です。)ここには、歴史の闇の中から新たに登場する老僧侶、実(實)命の名前が記(しる)されています。この実(實)命の事件が、式子内親王の出家のいきさつに関わるものではないか、ということを考えてみたいと思います。

山徒實命ノ罪ヲ赦ス

〔玉葉〕五十八 三月五日、己未、天晴、午刻許人告實命有恩命云々、仍以兼親令進鳥羽、畏申此事、依法印(慈円)強嘆申、度々奏請、今有恩命、及丑刻兼親自鳥羽帰来、以家實申入了、仰云、雖為重科之者、度々申請旨爭黙止哉、仍所免給也云々、實命恩免之由即告西山、法印被座西山也、有恐悦之報状、出洛而可悦申之處、座主事有沙汰云々、議内之一分也、仍猶豫未思得云々、

〇本文ニ、法皇、鳥羽ニ御(オワ)スコト見エタレドモ、御幸ノ日、詳(ツマビラ)カナラズ、熊野御幸ハ七日の條ニ見ユ、

〔拾玉集〕五 文治六年三月五日、實命めされぬ(免ぜられぬ、拾玉集より)と聞き、左大将の御許より、

このうちをつひに出でぬるあしたづは これぞまことの命也ける

御返事に、

千世(ちよ)ふべき君なればこそつるのこの これぞまことの命ともしれ

〇實命ノ罪ヲ得シコト、詳カナラズ、

〈現代語訳〉

法皇(後白河院)が山徒(比叡山天台宗の僧)實命(じつめい)の罪を赦(ゆる)したこと

〔玉葉〕巻58 3月5日、己未(つちのとひつじ)、晴れ、午の刻(うまのとき、昼12時)頃に、實命に法皇のお赦(ゆる)しが下されたようだという知らせが家令の一人からもたらされた。そこで兼親を法皇がおられる鳥羽殿(とばどの)に遣(つか)わして、かしこまってこのありがたいお言葉をいただいた。

實命が罰せられないように法皇に申し上げてくれと、法印(慈円)があまりに嘆き訴えるので、何度も法皇にお願い申し上げていたのが、ようやく聞き届けられてお赦(ゆる)しがあったのだ。丑の刻(うしのとき、夜の10時)過ぎになって兼親が鳥羽殿から帰って来た。家實を通して申し入れをしたところ、次のような法皇の仰(おお)せがあったということだ。「重罪を犯した者ではあるが、兼実や慈円から度(たび)重ねて赦しを請(こ)う申し入れがあったのを、どうして黙殺することができようか。よって罪を免除するところである」と。

實命が罪を赦(ゆる)されたことを、すぐさま西山(善峯寺、よしみねでら。京都市西京区大原野小塩町)に居る慈円に使いを走らせて告げてやると、慈円から恐縮して感謝する旨(むね)の返事があった。「京に出て行ってお礼を申し上げるべきところでありますが、まだ比叡山座主(ざす)の空席を誰にするかの問題が議論されている最中です。ですから、今すぐ動くこともかなわないような状況です」ということだった。

〇本文に後白河院が鳥羽殿に滞在されているという記載があるが、御幸(ごこう、法皇などが出かけること)の日がいつだったのかはわかっていない。その後、熊野御幸があったことが3月7日の条に記されている。

〔拾玉集〕巻五 文治6年3月5日、實命が後白河院のお赦しを得たと聞いて、左大将(九条良経、兼実の息子で、慈円の甥)の御座所から(歌が送られてきた)。

籠(こ、かごのこと)のうちをつひに出(い)でぬる あしたづは これぞまことの命なりける

籠(かご)の中から、しまいには出てしまった あしたづ(葦田鶴、葦の茂る水辺に住むことから鶴の別名)ですが、これこそが、あしたづの真実の命(天の定め、めぐり合わせ)だったのですね。

お返事に(慈円から、歌を差し上げた)。

千世経(ふ)べき君なればこそ 鶴の子の これぞまことの命ともしれ

天命を受けて千年も栄えるはずの君主であればこそ、法皇(後白河院)は、鶴の子(かわいい我が子)のこのたびのことが、真実の命(天の定め、めぐり合わせ)なのだということを、ご理解なさったのでしょう。

〇實命がどんな罪を犯したのかは、明らかでない

和歌において、籠(こ)のうち、あしたづ(葦田鶴、鶴の別名)、鶴の子、という語には隠喩(いんゆ)として長い歴史があります。

詳しくは「雁の玉梓(たまづさ)-やまとうたblog-」をご覧ください。

鶴は親子の情が特に深い生き物と見なされ、とりわけ夜鳴く鶴は、子を思って鳴いていると考えられていました。鶴は葦(あし)が生えている干潟にいて、潮が満ちてくると飛び立っていくわけですが(鶴は水かきがないので水に浮かぶことができない、また足の形状により樹に止まることもできない)、子と離ればなれになった時に、親鶴が子の無事を案じ鳴き交わしながら探し続ける様子を人間の親子の情になぞらえているわけです。

この良経と慈円の和歌の解釈は少し難解ですが、建久元年(1190)3月当時の和歌世界において、どのような文脈で詠(よ)み交わされたのかということを注意しながら、読み取っていきたいと思います。

①まず、最初に唐の詩人、白居易(はくきょい)による詩文集「白氏文集(はくしもんじゅう)」の中の「五絃彈(ごげんだん)」の第八句で、「五弦の琵琶を弾(ひ)けば第三、第四の弦は冷冷として、夜の鶴が子を思って籠(かご)の中で鳴いているかのようだ」という一節があります。

②平安時代中期に高内侍(こうのないし、高階貴子)が、白居易のこの句を踏まえて、

夜の鶴みやこのうちに放たれて 子を恋ひつつも啼(な)き明かすかな

と詠みました。高内侍は藤原道隆の北の方で、伊周(これちか)、隆家、定子(一条天皇中宮)の母です。この歌は、伊周が罪を犯して大宰権帥(だざいのごんのそち)として配流される時に、息子との別れを嘆いて詠んだものです。夜の鶴は母親である高内侍、”このうち”は、”みやこのうち”という表記に本来の”籠(こ)のうち”が隠れている趣向です。夜の鶴である自分は都という籠(かご)の中に閉じ込められて、遠くに行ってしまう鶴の子(伊周)を思って泣いているのですよ、という歌です。

③元暦2年(1185)3月に壇ノ浦の戦いで敗北して京都に護送された平宗盛が、5月に息子の清宗(16歳)と共に鎌倉に連行された後、6月には京都に送還されるその途中の近江国篠原宿で、二人共に斬首(ざんしゅ)されるということがありました。その時、子の清宗を不憫(ふびん)に思うあまり宗盛がはらはらと泣いたこと、斬られる間際に念仏を唱えていたのを止(とど)めて清宗の様子を思いやった言葉が最期であったこと、それが哀れであったと平家物語では語られています。

西行が、この話を聞いて詠んだという歌があります。

夜の鶴の都のうちを出でてあれな こ(子)の思ひには惑(まど)はざらまし

夜の鶴は平宗盛を表しています。”都のうち”は、上記の高内侍の歌と同様に、”籠(こ)のうち”の掛詞(かけことば)です。西行は、高内侍の歌を尊重して同じ掛詞を用いているのです。子は清宗です。この歌の内容は、宗盛が籠の中から出てほしいものだ、籠の中でいくら子を思いやって泣いたとしても、それは現世への執着に過ぎない、現世への執着を捨てない限り(籠の中から出ない限り)、浄土に往生することはできないのだ。それは子にとっても同じ事で、子もまた親子の情から離れなければ、浄土に往生することはできない、そのことをわかってほしいものだ、という内容です。

この流れから、良経と慈円の贈答歌を見ると、次のように読み取れないでしょうか。

籠(こ)のうちをつひに出(い)でぬる あしたづは これぞまことの命なりける (良経)

籠の中から、とうとう出てしまったあしたづ、つまり二日後には都を出てしまって熊野三山に御幸する法皇(後白河院)は、我が子(式子内親王)への執着を捨てて、この世にある浄土と言われる熊野に参詣することによって、前世の罪を浄め、現世の縁を結び、来世を救済できるのです。これこそが、罪に問われそうになった実命の名前ではありませんが、法皇に与えられた天の定め、実命だったのですね。

返し

千世経(ふ)べき君なればこそ 鶴の子の これぞまことの命ともしれ (慈円)

千年も栄えるはずの君主であればこそ法皇(後白河院)は、鶴の子(かわいい我が子、式子内親王のこと)のこのたびのこと(出家)も、真実の命(天の定め、めぐり合わせ)、実命なのだということを、ご理解なさったのでしょう。

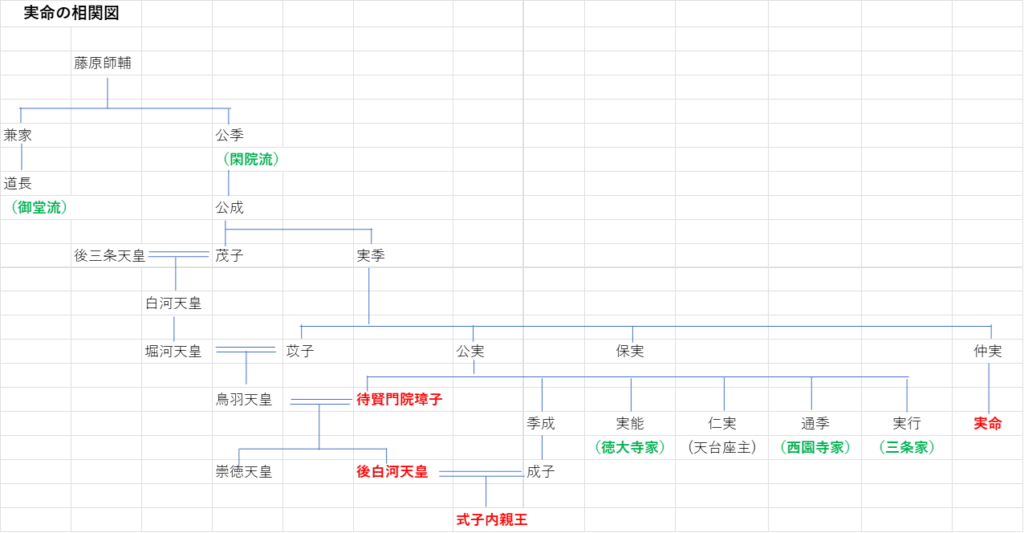

実命は、待賢門院のずっと年下のいとこにあたります。父親の藤原仲実(1064年~1122年)が59歳で亡くなっているので、仮に晩年の子であるとして1120年の生まれとすると、建久元年(1190)には71歳、後白河院より7歳年長になります。(年齢は当時の習慣により数え年で表記しています。)大日本史料には参考として尊卑分脈(そんぴぶんみゃく、南北朝時代に編纂された諸氏の系図の集成)が引かれており、實命の右上に山、下には阿という字が添えてあるので、天台宗の僧で、阿闍梨(あじゃり、中世日本の密教では衆僧の模範となるべき高位の僧侶の称号)であったということでしょう。

70歳をとうに越えていると思われる実命と、押小路殿に移ったばかりの式子内親王の間にどんな繋(つな)がりがあったのかはわかりません。実命が壮年時代に、式子内親王の祖父(季成)や、母(成子)と何らかの交流があって、式子内親王とも細々とした交際が続いていたのかもしれません。

想像できるのは、式子内親王が出家を望んだ時に、もし後白河院から制止されたのなら、式子内親王が頼れる寺や僧侶、あるいは式子内親王を支援する強固な関係を持っている有力な寺院はなかっただろうということです。式子内親王が、他の貴族、皇族たちのように物詣で(ものもうで、社寺にお参りすること)をしたという記録は見つけることができませんし、自ら僧侶を呼んで加持祈禱(かじきとう、病気や災難などをはらうために仏の呪力を願う儀式)を行なった、あるいは念仏行を行なったという記録もないようです。(後年、後白河院が亡くなってからの周忌法要は行なっています。)

式子内親王の仏教思想への傾倒(けいとう、物事に深く心をひかれ熱中すること)は、現実的な仏教集団との関わりがほとんどない、仏教説話集などを通した観念的な接近だったのかもしれません。

これは、姉の殷富門院(いんぷもんいん)亮子内親王が、文治3年(1187)に弟の仁和寺御室(おむろ、仁和寺の住職)である守覚法親王(しゅかくほっしんのう)のもとで出家を前提として真言宗の修行を開始し、後白河院が亡くなった建久3年(1192)に後白河院の後世を弔(とむら)う形でスムーズに出家を果たしたのとは対照的です。

大日本史料第四編之三の建久元年*(1190)3月5日の記事は、次のように読み取ることが可能です。(*改元が4月11日なので正確には文治6年です。)

①戒師(かいし、出家を望む者に戒を授ける法師)の役割を、実命という縁続きの僧侶に託して、式子内親王が出家を敢行(かんこう、困難な状況をあえて押し切って行なうこと)した。

②後白河院がそのことを知って激怒し、実命を捕縛(ほばく)した(実命は、後白河院にとって遠縁の叔父にあたります)。

③この情報が、折から比叡山の次期座主の候補の一人となっていた慈円に伝わった。慈円は、天台宗の僧である実命の赦免(しゃめん)と、式子内親王の出家という両方の事態を穏便(おんびん)に収めるために、直(ただ)ちに兄の兼実の協力を求めた。

④兼実が、慈円の重ねての懇願(こんがん)に負けて、後白河院に実命の無罪放免を願い出た。これには、実命の姉妹が、兼実の北の方(正妻)である藤原兼子(季行女)の祖母(母方)であったことも関係していたかもしれない。しかも母方の祖父は、兼実が青年時代に有職故実の教えを受けた藤原宗能(むねよし)だった。兼実自身にとっても無関係な話ではなかったからと思われる。

⑤後白河院が、兼実、慈円の申し入れを受け入れて事態の収拾(しゅうしゅう)を図(はか)った。後白河院は、二日後に熊野御幸を控えていた。式子内親王の出家が認められ、実命の罪は不問に付された。

ここで私が思い出すのは、当ブログ第9章4での花山院(かさんのいん)兼雅の、「彼宮事不能進退」(あの姫宮はご自分で物事を決めることは何も出来ない方ですから)という式子内親王評です。

これは、建久3年(1192)に右大臣兼雅が、九条兼実からの諮問(しもん、有識者や特定の機関に見解を求めること)を受けて答えたものです。それは、後白河院の遺言の一つ、式子内親王への大炊御門殿の譲渡について、兼実が居住している現状をどう取り扱えばよいか、という諮問でした。私は、花山院兼雅が摂政の兼実におもねって、こうした式子内親王が不利になるような発言をしたのではないかという考えでしたが、もしかしたら右大臣兼雅は、建久元年(1190)の式子内親王の出家事件の顛末(てんまつ)を知っていて、こうした辛口の批評になったのかもしれません。

3月5日の記事が式子内親王の出家の真相であるなら、これは多方面に混乱を引き起こした、まさに事件と言ってよい出来事でした。折りしもこの日は、後白河院が熊野御幸に出発する3月7日に備えて、鳥羽離宮に滞在して心身を清めるための儀式に専念しなければならない期間でした。

しかも、後白河院は比叡山座主の後任を誰にするかという緊急の問題を抱えていました。前年の12月からたびたび紛争が続いていた比叡山では座主の全玄(ぜんげん)が文治6年(1190)2月に正式に辞表を提出し、3月4日に寺門派(園城寺、おんじょうじ)の公顕が次期座主に補されたものの、比叡山山門派(延暦寺)である大衆(だいしゅ、僧侶集団)の賛同を得られず、7日には座主を辞退することになり、代わって後白河院が任命したのは大原で念仏行に専念していた円融院*の顕真でした。

*天台宗山門派には青蓮院、円融院、妙法院の三つの門跡寺院がある。円融院は別名、梨本坊、梶井門跡とも言う。

実は、この決定に先立つ3月2日に、後白河院から兼実に、天台座主の後任について左大臣、右大臣(兼雅)、内大臣、堀川大納言等の意見を求めるよう仰(おお)せがありました。兼実が後白河院にこの4名の意見を奏上したのが3月5日、まさに実命の赦免(しゃめん)が後白河院から下された日でした。兼実の使者となった兼親は、この二つの要件を抱えて鳥羽離宮までの道のりを往復したわけです。

ちなみに、この時の4名の意見では左大臣、右大臣、堀川大納言の3名が慈円を候補者の一人として推挙していました。

♦後白河院の遺言

後白河院が遺言として、院自身が九条兼実に貸与中の大炊御門殿(おおいみかどでん)を、わざわざ式子内親王を指名して譲渡したのには理由があります。

臣下であるにもかかわらず、八条院所領の相続権をめぐって自分に対抗した九条兼実、もしかしたら呪詛事件という卑劣な手段を使って式子内親王を追い詰めた張本人であるかもしれない兼実を、後白河院は許さなかったと思います。式子内親王が八条院殿からの退出を余儀なくされたのですから、その対抗措置として、今度は兼実を大炊御門殿から追放すること、大炊御門殿の真の住人は式子内親王であることを世の中に示すことが、貶(おとし)められた公家(こうけ、朝廷のこと)の威光を取り戻す象徴的な行為である、と死を目前にした後白河院は考えたのでしょう。

式子内親王へ大炊御門殿を譲渡せよという後白河院の遺言は、院の近臣たちに向けて発信された遺恨のメッセージに他(ほか)なりません。それは、九条兼実を失脚させよという後白河院の意思を伝えるものでした。これは4年後に院近臣派の源通親(みなもとのみちちか)が起こした建久7年(1196)の政変の呼び水となったと思われます。そしてこの後、式子内親王が本人の意思とは無関係に、後白河院近臣派のアドバルーン、広告塔のような存在に祭り上げられていったことも、突き詰めれば、この後白河院の遺言に起因するといえるのではないでしょうか。