藤原定家 1

♦式子内親王と定家

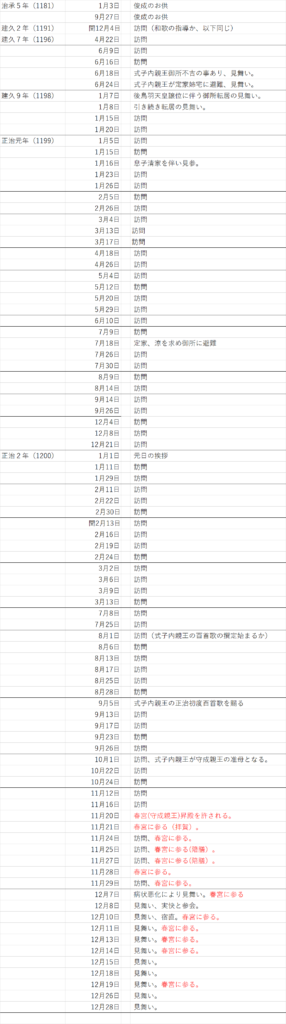

式子内親王と定家の関係は、定家が20歳の時、治承5年(1181)1月3日に父俊成と共に三条の式子内親王御所に初参したのに始まります。また、彼はその年の9月27日にも俊成に連れられて萱御所を訪れています。

明月記によれば、建久2年(1191)閏(うるう)12月4日から、式子内親王家への訪問回数はさらに増え、それは正治2年(1200)12月28日まで続いています。その後、12月29日から翌年、建仁元年(1201)3月15日までは、明月記が中断しているために、式子内親王が死去した建仁元年1月25日前後の定家の行動を、知ることはできません。

定家が式子内親王家に公的に出仕していたのかどうかはよくわかっていません。私的に出入りしていたのならば、その理由と、何か経済的な見返りがあったのかどうかということも、明月記からうかがい知ることはできません。

正治年間の定家の式子内親王御所への訪問からは、単なる主従関係を越えて、まるで家族か恋人の見舞いでもあるかのような、ひたむきな気持ちが感じとれます。そのために、後の時代に定家が式子内親王と恋愛関係にあったのではないかという憶測が生まれてしまったのも事実です。

この、現代に至るまで根強く残る”式子内親王の恋人”という定家像に対して、慈円というもう一人の人間を介在させることで、新たな定家の位置づけを提示したい、のみならず式子内親王と慈円の恋にも新たな光を当てたいというのが、この章の目的です。

定家の半生

藤原定家については、これまで何の説明もしてこなかったので、まず概要を述べておこうと思います。(村山修一著「藤原定家」吉川弘文館、人物叢書を参照しています。)

♦系図

♦略歴 応保2年(1162)~建仁3年(1203)42歳まで

●応保2年(1162)1歳

誕生。父藤原俊成、母藤原親忠女。

●安元元年(1175)14歳

赤斑瘡(麻しん)を患う。

侍従に任官される。

●安元2年(1176)15歳

父俊成、病のため出家。

●治承元年(1177)16歳

疱瘡(ほうそう)を病む。以後、呼吸器疾患に苦しむ。

●治承3年(1179)18歳

俊成より「古今集」伝授を受ける。

●治承4年(1180)19歳

2月5日「明月記」を書き始める。従五位上。

●治承5年(1181)20歳

式子内親王の三条万里小路第に初参。

●養和元年(1181)20歳

後白河院、および八条院に初参。初学百首を詠む。

式子内親王の萱御所に参上。

●寿永元年(1182)21歳

堀河院題百首を詠む。

●寿永2年(1183)22歳

正五位下に叙される。

●文治2年(1186)25歳

九条家に出仕。

西行の勧めにより二見浦百首を詠む。

●文治4年(1188)27歳

俊成「千載集」奏覧。

●文治5年(1189)28歳

慈円の早卒露胆百首に奉和して百首、重ねて百首。

左近衛権少将に任官。

●建久元年(1190)29歳

従四位下。西行逝去を悼(いた)み九条良経と贈答歌。

良経第において花月百首。

●建久2年(1191)30歳

因幡権介(いなばのごんのすけ)。

●建久3年(1192)31歳

式子内親王に水晶念珠十二を奉る。

●建久4年(1193)32歳

母死す。

慈円へ十首贈歌。良経第の六百番歌合に参加。

●建久5年(1194)33歳

西園寺実宗女(むすめ)を後妻として迎える。

●建久6年(1195)34歳

従四位上。慈円へ十首贈歌。

女子(因子、後の民部卿典侍)生まれる。

●建久7年(1196)35歳

建久7年の政変起きる。九条兼実失脚、息子良経は籠居。慈円は天台座主を辞退。

●建久9年(1198)37歳

仁和寺宮(守覚法親王)の命により御室(おむろ)五十首詠進。

男子(為家)誕生。

●正治2年(1200)39歳

後鳥羽院の院百首作者に加えられ、百首歌詠進。内昇殿を許される。院当座歌合等々に参加。正四位下。

●建仁元年(1201)40歳

1月25日、式子内親王死去。

●建仁元年(1201)41歳

後鳥羽院の水無瀬(みなせ)御幸供奉(ぐぶ)。和歌所寄人(よりうど)拝命。院主催の歌合に毎度出席。熊野御幸に供奉。

●建仁2年(1202)42歳

水無瀬恋十五首歌合。

左近衛権中将に任ぜられる。

●建仁3年(1203)43歳

美濃権介。

後鳥羽院より父藤原俊成の九十賀(くじゅうのが)を賜る。

♦歌人として

藤原定家は、歌人として20代から40代まで紆余曲折はありながらも、充実した半生を送ることができました。

千載集を編纂した俊成の息子であったこと、俊成の縁で西行に出会えたこと、義兄には寂蓮(実は俊成の甥)が、俊成の弟子には藤原家隆がいました。また、出仕した九条家では、京極良経(兼実息子)や、慈円(兼実弟)に出会っています。俊成女(実は俊成の娘ではなく孫)は姪であり、定家の姉妹達が仕えていたのは式子内親王でした。定家の歌人としての環境は申し分のないものであったといえます。

彼らは皆、後鳥羽院が新古今和歌集という勅撰集を企図して起こした、和歌隆盛の大きなうねりの中で輝きました。

定家もまた39歳の時に巡り合った21歳の後鳥羽院によって、和歌の才能を認められ、院主催の歌合の常連となり、数々の御幸(ごこう)に供奉(ぐぶ)し、和歌所(わかどころ)の寄人(よりうど)という名誉ある役目も与えられました。

♦官人としての不振

しかし、官人としての昇進は思うようには進みませんでした。まず、父藤原俊成が、道長六男の長家に始まる御子左流(みこひだりりゅう)の出身でありながら、10歳で父俊忠と死別したために勧修寺流(かじゅうじりゅう)藤原顕頼の猶子となり、国司を歴任するも位階は停滞したままで、ようやく公卿(非参議)となり御子左流に復したのは54歳の時でした。

俊成はこの後63歳で病のため出家したため、歌人としての名声は高かったものの、定家が官人として昇進するための後ろ盾(うしろだて)となるには十分といえず、定家は生涯にわたって御子左家の安泰のため、官位を上げるために奔走しました。

定家が祖父俊忠と同じ権中納言に任じられたのは、寛喜(かんぎ)4年(1232)71歳の時です。

俊成と定家は、歌の家として御子左家を確立すること、俊成の人脈を駆使して定家の仕官の道を開き、沈淪(ちんりん)した御子左家を、本来の、御子左流の祖である藤原長家の極官(ごっかん、人が一生のうちに達した最高官職、またはその家に許されている最高の官位)である権大納言(ごんのだいなごん)、さらに、長家次男である忠家の極官である大納言にまで再興させたいという悲願を持っていました。定家が、貴人達との関係を深めその人脈を将来の資に生かそうとして、毎日、京の町中を炎天下、あるいは強風にあおられ、あるいは雨や雪をついて早朝から夜更けまで動き回っていたのには、こうした理由がありました。

官人としての勤め以外に、定家は、文治2年(1186)摂関家である九条家に出仕し九条兼実、後には息子の九条(京極)良経に仕えています。治承4年(1180)に八条院(鳥羽天皇皇女、母美福門院。後白河院異母妹)に参じ八条院にも出仕の道を得ることができました。九条家も八条院も俊成の後押しによって出仕が実現しています。この二つの出仕が以後の定家の生活を大きく支えることになりました。

また、建久3年(1192)3月から七条院(後鳥羽天皇母)にも度々出入りしていることが、明月記に記されています。出仕には至らなかったようですが、この後も七条院とは、定家の娘因子(いんし、よるこ)が後鳥羽院へ初出仕の際に世話になるなどの交際が続きました。

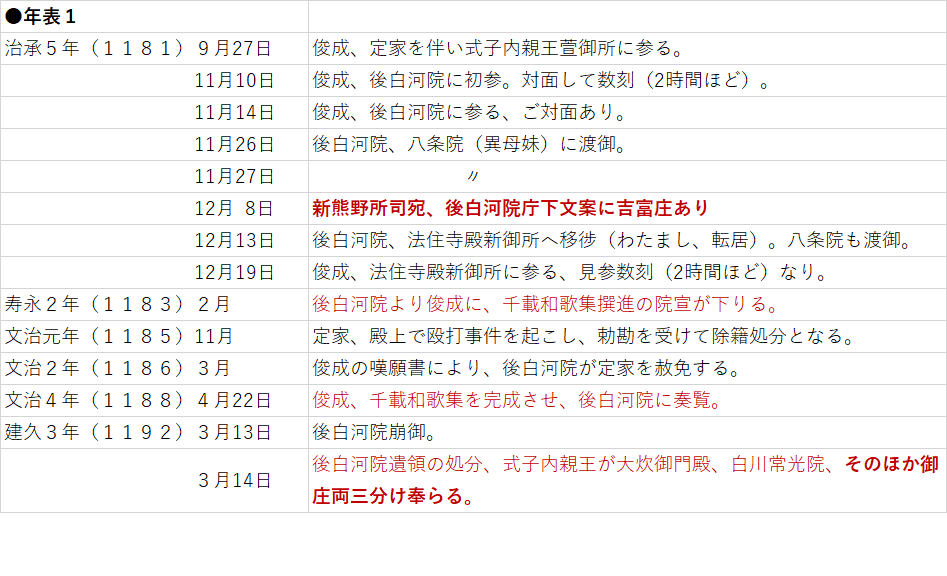

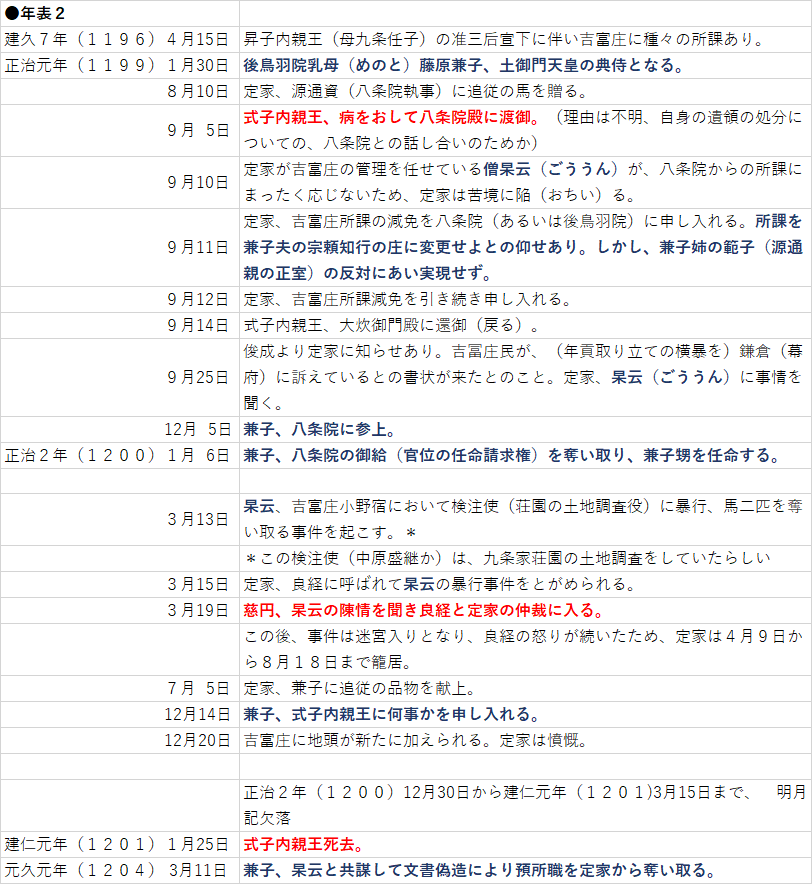

●建久7年(1196)の政変

しかし、建久7年(1196)11月に源通親(みちちか)の策謀によって起きた政変で、出仕先の九条兼実が失脚し、兼実は関白罷免(ひめん)、後鳥羽天皇の中宮であった娘の任子は宮中を退去、息子京極良経(きょうごくよしつね)は内大臣のまま閉門籠居(へいもんろうきょ、世間的な活動を止めて家に閉じこもること)、兼実弟の慈円は比叡山座主(ざす)の辞退と、九条家は多大な打撃をこうむりました。

九条家に仕える定家も例外ではなく、文治5年(1189)左近衛権少将(さこのえごんのしょうしょう)に任じられ昇進に光が見えてきたのもつかの間、建仁2年(1202)閏(うるう)10月、ようやく左近衛権中将に任じられるまでの10数年は長い停滞を余儀なくされました。

源通親の養女、源在子(ざいし)所生の為仁(ためひと)が土御門(つちみかど)天皇となった建久9年(1198)からは参内(さんだい、内裏に参上すること)さえも憚(はばか)られる有り様で、八条院への出仕や、兼実の娘である任子(後鳥羽天皇の中宮)への出仕も以前のような九条家の威光による優遇が止まり、定家は、「官途の事は望みを絶ち了(おわ)んぬ」と明月記(建久9年正月18日)に記しています。

♦経済的苦難と身体の不調

定家は、明月記の中でたびたび貧しさと身体の不調を嘆いています。式子内親王の死去前後の明月記の記述には、特に頻繁にその窮状がつづられているので列挙してみます。

〈正治2年〉

3月22日 事において貧乏し生涯たのむ所なし。

7月21日 暁(あかつき)以後、腹病忽(たちま)ち発(おこ)り、苦痛せんかたなし。痢(り、下痢)数度に及ぶ。又心神甚(はなは)だ悩み、頭病み、手足痛く、以(も)って温気(うんき、熱)あり。~中略~終日不食(ふじき)、無力又殊(こと)に甚(はなは)だし。

11月12日 束帯する。布衣(ほい)いささか具せず。(正装した。ふだんの勤め着がもう無いからだ。)

11月29日 風病さらに発(おこ)り、きわめて術(すべ)なし。

12月 2 日 咳病(がいびょう)ことにもって悩ましく、心神あって亡きがごとし。心労きわまりなし。

12月 9 日 寒風術(すべ)なきにより、召し有りといえども参らず。終日偃臥(えんが、横になること)す。

12月22日 心神すこぶる悩む。

12月25日 路次(ろじ、みちすがら)風猛烈にして、病気せん方(かた)なし。

〈建仁元年〉

3月27日 貧乏にして衣裳(いしょう)無きにより、出仕すべからざるの由 (よし)、日来(ひごろ)窮屈なり。(貧乏で衣裳も満足なものがないから、出仕することもできないということで、近頃はなかなか思うようにならない。)

正治元年(1199)に、定家所領の荘園は、日照りと、それに続く大雨による洪水で、大きな被害を受けました。越部庄(こしべのしょう、兵庫県)、吉富庄(よしとみのしょう、滋賀県)等では、農作物の収穫が見込めず、小阿射賀御厨庄(こあざかみくりやのしょう、三重県)は、地頭(じとう)の侵害によって農民からの年貢の供出が難航しました。

この年には、後鳥羽天皇から土御門天皇への譲位に伴い、朝廷や後鳥羽院、皇族や摂関家などの上級貴族達の様々な行事が、多く予定されていました。そうした権力を持った上流階級の人々に出仕あるいは土地の領有権を公認してもらうなど、何らかの恩顧(おんこ)をこうむっている者達には、諸行事への多大な負担の割り当てが課された事も、定家の苦境に拍車をかけました。

祖先から伝来した所領を守り、それによって宮仕えその他の出仕の体裁を整え、複数の主従関係から課される課役(かえき)、貢物(みつぎもの)、割り当ての負担などを捻出し一家の経営をすることは、定家のような下級貴族にとっては、大変なことでした。時代は武士の世に変わりつつあり、貴族階級は守護・地頭、あるいは時代の混乱に乗じて文書の偽造などによって荘園を侵害、押領(おうりょう)しようとする他の様々な勢力(僧侶、公家、皇族)とも戦わなければならなかったのです。(「藤原定家」村山修一著、吉川弘文館人物叢書)

定家の子弟には前妻(藤原季能女、離別)との間に光家(清家)、定修、女子2名が、後妻(西園寺実宗女)との間に為家、因子、香が、その他にも養子、猶子が何名かおり、家令(かれい)・家司(けいし)・青侍(あおざむらい)・雑色(ぞうしき)・乳母(めのと)・下女を加えると、家族は30人以上に及んだであろうということです。これらの人々が、定家の数ヶ所の邸宅に分かれて住んでいました。(「藤原定家」村山修一著)

式子内親王との関係

♦主従関係

定家は、建久3年(1192)4月28日に、式子内親王に水晶の数珠(じゅず)を献上しています。

「今朝、水精(すいしょう)の念珠十二を前斎院(さきのさいいん)の御方(おんかた)に進む。」

同年3月13日に後白河院が崩御した後に、七七日御斎会(なななぬかごさいえ、四十九日のこと、ただし実際は四十二日目)に続いて催された、4月29日の式子内親王主催の仏事の前日のことです。

「念珠(ねんじゅ)十二」というのは、輪になっている数珠を左右から引っ張り直線にした時の長さが一尺二寸(約36cm)という意味で、これは、現在でも真言宗の女性が持つ正式な数珠の形だそうです。当時の皇族の女性は、出家する際には門跡寺院(皇族、公家が住職を務める特定の寺院)である仁和寺(にんなじ、真言宗御室派の総本山)で出家するのが一般的でしたから、平安末期までに各宗派の数珠の形がすでに定まっていたとすれば、定家は、この時すでに出家していた式子内親王に、迷わず真言宗の数珠を献上したのだと考えられます。

参考までに、同様の一尺二寸の水晶の数珠を手に持っていると思われる、式子内親王の祖母待賢門院の画像をご覧ください。

ところで、正治2年(1200)8月18日にも、定家は「水精の念珠、銅枝*」をある人に捧げています。九条兼実の息子の良経です。良経の室(しつ、身分の高い人の妻)である一条能保(よしやす)の娘は、出産を控えて赤痢にかかり、出産はしたものの、その2日後の7月13日に死去しました。良経室の五七日(いつなぬか、三十五日目)の仏事として、一品経(いっぽんきょう)の催しが行われ、その際に参列者には心を尽くした風情(ふぜい)のある捧げものを献ずることが求められました。明月記には8月4日の記事に「定めて過差(かさ、身分不相応な出費)出来(しゅったい、起こる、生じる)せんか」という定家の嘆きの言葉がつづられています。

*「銅枝」は贈り物に添えられる心葉(こころば)と呼ばれる造花で、時には梅の枝や松の枝などを銅で形作ったものが使われました。

水晶の数珠は、この当時においては、有力な寺院の高位の僧や、皇族、上流貴族などが持つぜいたく品であっただろうことが想像できます。

下級貴族である定家は、それでも左近衛権少将として御子左家の名誉のために、苦しい家計の中から香典として高価な献上品の費用を捻出しています。式子内親王と九条良経、この二人に対する水晶の数珠の献上という行為は、定家と式子内親王の関係に大きな示唆を与えています。式子内親王家は、定家の主要な主家筋である九条家と同じくらい、定家にとって重い主従関係があったということです。

もう一つ同様の、注意すべき出来事があります。

前年正治元年(1199)1月7日、定家は、先妻の息子の清家の改名に伴って、清家に正装させて九条家を訪れ、任子、良経、兼実に見参させています。続く16日にも、式子内親王の大炊御門殿と、父藤原俊成の元を訪れ、同じく正装した清家を見参させています。これは、長男清家の正式なお披露目と考えられます。

これらの定家の行動を見ると、定家と式子内親王の関係は、八条院や父俊成、あるいは後鳥羽院などからの指示による、式子内親王の生活上の補佐役といった間接的な主従関係ではなく、また、式子内親王に仕える姉妹達の私的な補佐役といったものでもなくて、独立した正式な主従関係であったと考えてよいと思います。。

●定家は、式子内親王の和歌の師として仕えていたか

式子内親王の最初の和歌の師は、藤原俊成でした。それが、いつ頃からであったのかは、正確にはわかりません。

明月記では、俊成が定家を伴って式子内親王の三条の御所を訪れた治承5年(1181)1月、萱御所を訪れた養和元年(1181)9月が、俊成と式子内親王の師弟関係を示唆する最初の記述です。

俊成は、養和元年(1181)11月に後白河院に初めて伺候(しこう、そば近くに参上すること)して、数時間対面しています。後白河院は、和歌の第一人者としての俊成に対して、高い評価と大きな関心を持っていたようです。俊成が勅撰和歌集「千載集(せんざいしゅう)」の撰進を命じられたのは、その2年後の寿永2年(1183)2月のことですが、この頃から、後白河院は勅撰集の構想を持っていたのでしょう。

話がそれますが、式子内親王は、同じく養和元年(1181)に後白河院の招きによって法住寺殿萱御所に滞在していた可能性があります。これは偶然ではなく、勅撰集を見据えた後白河院の計(はか)らいであったのかもしれません。以仁王の乱直後の、治安の不安定な三条の御所ではなく、平氏の警護下に置かれて一応の平穏を保っていた法住寺殿で和歌に精進して、勅撰集に後白河院皇女として華を添えてほしいという願いが後白河院にあったとすれば、その意味では、式子内親王は父親に愛された娘であったと言えるでしょう。式子内親王の和歌は千載集に9首入集して、歌人としての順調なデビューを果たしています。ちなみに、後白河院の入集は7首となっています。

しかし、千載集を後白河院に奏覧した文治4年(1188)において、俊成はすでに74歳の老人です。内親王の和歌の師範としての地位を定家に譲(ゆず)っていたか、あるいは譲ることを考えていたはずです。

建久2年(1191)閏(うるう)12月4日の明月記に、定家が式子内親王を訪問したと思われる「路次押小路殿、并(なら)びに中宮に参る。」(みちすがら、押小路殿、次に中宮に参る)の記事があります。押小路(おしこうじ)殿は、この頃、密かに出家した式子内親王の御在所です。定家が式子内親王を訪問した3度目の記事ですが、この時には俊成の姿はすでにありません。この前後は欠落の目立つ明月記ですが、この簡潔な記事からは、式子内親王への訪問が、肩肘ばった儀礼的なものではなく日常的な行動であることが感じとれます。この時すでに俊成から定家へと役割が引き継がれていたと見てよいのではないでしょうか。

次いで、翌建久3年(1192)3月13日、後白河院が崩御した日に、後白河院御所である六条院で式子内親王と姉の亮子内親王に、お付きの女房を介して挨拶し、4月28日には式子内親王に水晶の数珠を献上、5月2日夜には、六条院から退去する亮子内親王を騎馬でお供した後、式子内親王のお供に参じましたが、「その出発には間に合わなかった、しかし、下官(自分、定家のこと)は*出車(いだしぐるま)を献上した。」と記しています。

*出車(いだしぐるま)は、牛車(ぎっしゃ)の簾(すだれ)の下から、女房装束の裾(すそ)をわざと装飾的に出して用いる車のこと。

定家は、自家用の牛車を式子内親王の女房達のために出車として貸し出しています。

定家は、内親王家に設けられる家令(かれい)や家司(けいし)などから成り立つ公的な組織に属していたのではなく、内親王の和歌の師という役目を負う独立した主従関係にあったのではないかというのが、私の考えです。

定家が和歌の師として貢献したと推測される内容は、次のようなものです。

①歌人としては孤立していて、情報量の少ない式子内親王に対して、同時代の歌人達の実際の作品を示すことによって、間接的にではあるが、和歌による他の歌人達との交流を可能とした。*

②新しい表現を模索して変わりつつある和歌の、新古今的な潮流に、式子内親王を誘い、参加させた。

③式子内親王が持つ天性の和歌の才能と、歌人としての独自の個性を尊重し、かつ評価した。

④後鳥羽院の命を受けて作られた式子内親王の正治百首は、定家によって受け取られ、まず定家を介して、後鳥羽院に献上されている。

*式子内親王の和歌には、文治3年(1187)11月に定家が藤原家隆と詠んだ閑居百首、文治4年(1188)の慈円による御裳濯百首、建久4年(1193)に京極良経の主催によって行われた六百番歌合、建久9年(1198)夏の守覚法親王御室(おむろ)五十首などとの影響関係が見られます。これらは、当時、広く流布されていたものではないので、定家を通して式子内親王へともたらされたものと思われます。

参考までに、式子内親王と同時代の他の歌人達との相互の影響が見られる和歌を幾つか挙げてみます。

ふけてゆく秋の思ひも侘(わ)びはつる

涙なすてそ袖の月影

(式子内親王)

野辺の露うらわの浪をかこちても

ゆくへも知らぬ袖の月影

(藤原家隆、閑居百首)

藻塩汲む袖の月影おのづから

よそに明かさぬ須磨の浦人

(藤原定家、卿相侍臣歌合)

袖の月影は、袖に落ちた涙に月の光が射している様子です。これを、当時の人々は露や涙に月が宿ったと考えました。袖の月影は新古今時代の新しい表現です。

花はいさそこはかとなくみわたせば

かすみぞかほる春の曙(あけぼの)

(式子内親王)

明け渡る外山(とやま)のこずえほのぼのとかすみぞかほるをち(遠方)の春風

(京極良経、花月百首)

たとえても言はむかたなし山桜

かすみにかほる春のあけぼの

(藤原俊成、千五百番歌合)

暮れてゆく春のなごりをながむれば

霞の奥(そこ)に在明(ありあけ)の月

(式子内親王)

くれて行く弥生の空をながむれば

かすみにまがう有明の月

(藤原家隆、御室五十首)

君ゆへ(ゆえ)や はじめもはても限(かぎり)なき 浮世をめぐる身とも成りなん

(式子内親王)

思ひいる心のすゑ(すえ)をたづぬとて

しばしうき世にめぐるばかりぞ

(慈円、御裳濯百首)

もし、定家がいなかったら式子内親王は、新古今時代を担った御子左派ないしは九条家歌壇の歌人達が、活発な交流の中で醸成していた、新古今的な空気、例えば、新しい実験的表現の採用や、象徴詩風の技巧、今様(いまよう)ぶりの洒脱さ、連歌(れんが)の影響による初句切れの独立性、などに触れることは、難しかっただろうと思います。さらに、式子内親王の個性ともいえるロマン主義的な作歌姿勢や、透徹した自然主義への先駆けともいわれる晩年の独自の境地に向かえたのも、定家の薫陶(くんとう、自己の徳で人を感化し教育すること)があってのことだったのではないでしょうか。

千載集で、瑞々(みずみず)しい才能を垣間見せた式子内親王ですが、約20年後に後鳥羽院から正治百首歌の詠進を命じられた時にも、まず式子内親王から百首歌を賜(たまわ)って拝見した定家に、「皆以(も)って神妙なり」と明月記に書き留めさせるほど、その和歌は年月を経た熟達を見せています。

式子内親王没後、元久元年(1204)に一応の完成をみた新古今和歌集には、この時の正治百首を含む49首が採られました。これは、西行、慈円、京極良経、藤原俊成に次ぐ入集数になります。

この意味で、定家は師としての役目を十分に果たしています。定家も式子内親王も、俊成の弟子であるという点では二人は兄弟弟子で、しかも式子内親王はひと回りも年上ですが、芸術という観点からは、式子内親王は、定家にとって愛弟子(まなでし)であり、同時に肩を並べるライバルでもあったと思います。

●その報酬はどのようなものだったか

定家は、式子内親王の和歌の師という地位を俊成から受け継ぐにあたって、父俊成から吉富庄(よしとみのしょう)を譲渡されたのではないか、と私は考えています。村山修一氏によると、これは滋賀県坂田郡を中心に広がる大きな荘園で、東海道の要衝(ようしょう)にあたり、定家の所領のうちでも特に重要なものの一つだったようです。

式子内親王は、この吉富庄に何らかの権利を持っていて、定家はその庇護下にあり、それが式子内親王と定家の主従関係の経済的本質だったのではないか、俊成から定家への吉富庄の譲渡は、とりもなおさず、定家が内親王の和歌の師という勤めを俊成から引き継いだということを意味しているのではないかというのが、私の考えです。

吉富庄

平安末期から鎌倉時代初期にかけての、荘園制における土地所有権には、預所職(あずかりどころしき)、領家職(りょうけしき)、本家職(ほんけしき)というものがありました。

①預所職は、国に対する年貢を免除されている私有地において実際に代々その土地の管理権を保有していた貴族や豪族が、国司からの圧迫や近隣の地頭などからの侵略に対抗するために、有力な貴族や寺社に私有地を寄進して、実際の管理権はそのままに領家職に年貢を何割か上納することによって、庇護下(ひごか)に置かれた者が保有した権利のことです。

②領家職は、より下級の貴族や豪族から私有地を寄進された有力な貴族や寺社の保有する権利で、領家は、自らの荘園として強大な権限や武装によって、預所(あずかりどころ)が不利益を被(こうむ)らないようにして、その見返りに預所職に様々な所課(現物での上納)、労役などを要求するばかりでなく、土地の名義上の所有者としての権利も持っていました。

③本家職は、さらにその上をいく権利で、領家職でも対抗できないような訴訟上の和解や処理、政治的な解決をすることのできる力を持った院、皇室、摂関家、強力な寺社などが、荘園を保護することによって、領家職、預所職の上に立ち、所課、労役を求め、預所、さらには領家の任命権さえも手中に収める、荘園の最終的な名義上の所有者としての権利のことです。

♦吉富庄の複雑な権利関係

●当初、吉富庄の領家職は八条院、預所職は定家の母(加賀)または父俊成だった

吉富庄の領家職は八条院が有していました。この章の最初に挙げた系図をご覧ください。定家の母は美福門院加賀(びふくもんいんのかが)という女房名が表しているように、若い頃から八条院の母、美福門院得子(とくし、鳥羽上皇皇后)に仕えていました。後には五条局(ごじょうのつぼね)という名で娘の八条院にも仕えました。この美福門院加賀の母親(定家の外祖母)は、美福門院の乳母(めのと)で、伯耆(ほうき)という女房です。加賀の父親の藤原親忠そして母親の伯耆も、鳥羽上皇の寵姫である美福門院得子の乳父母(めのと)して、美福門院から手厚い庇護を受けました

村山修一氏「藤原定家」(吉川弘文館人物叢書)によれば、親忠は所有の荘園を美福門院かその御娘(みむすめ)の八条院に献上して、その保護を受け、預所職として親忠から娘の加賀(別名五条局、定家母)に伝えたのであろうということです。吉富庄も同様の理由で、八条院が領家、五条局が預所職であったのが、五条局から夫の俊成を経て御子左家に伝えられたと推定することも可能であろうと述べられています。

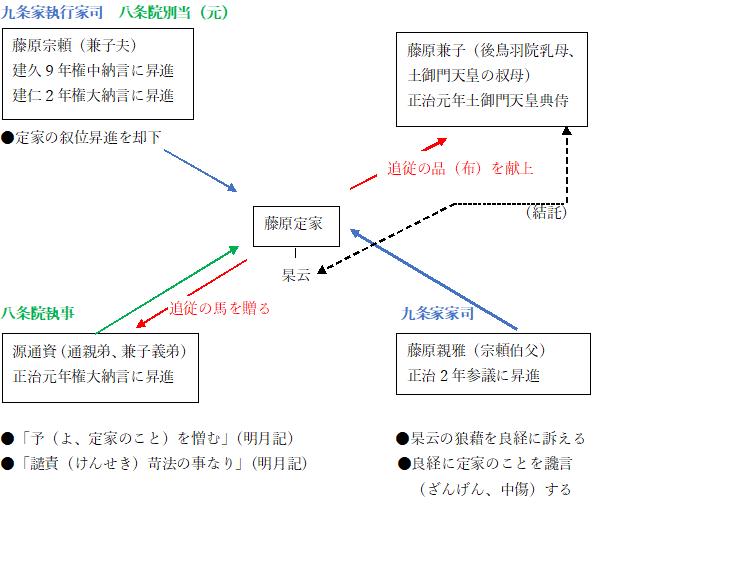

●しかし、養和元年(1181)12月、新熊野(いまくまの)神社が吉富庄の本家職となる

後白河院が、御所である法住寺殿の鎮守社(ちんじゅしゃ)として、永暦(えいりゃく)元年(1160)、平清盛に創建させた新熊野(いまくまの)神社があります。この新熊野所司に宛てた養和元年(1181)12月8日付の、後白河院庁下文(くだしぶみ)案に記載された同社領の荘園の中に、吉富庄の名があります

村山修一氏によれば、(以下引用します。)

「俊成が後白河院に新熊野社創建の際寄進して新熊野社を本家と仰ぎ、荘務の実権を保持したと見る説がある(永原慶二氏「公家領荘園における領主権の構造」)。確かに養和の頃はそうであったろうが、それは恐らく一時的のものであったのではあるまいか。箕浦荘*の例にも見られるように後白河院の不法抑留、あるいはそこまでゆかなくとも一時院の命令によって致し方なく吉富庄が八条院より新熊野社へと領家を変更するに至った事情を考えてもよいのではないか。」と、いうことです。

*箕浦荘(みのうらのしょう)、もともとは、吉富庄の一部だったが、後白河院によってその預所職は押領され、天台座主、弁雅(べんが)に下賜された。弁雅の死後は、後鳥羽院によって乳母(めのと)藤原兼子の夫宗頼に下賜(かし)されている。

定家は、箕浦荘は元来御子左家の所領でその正式な証文も保有しているとして、抗議を続けたようですが、この荘に関しては、うやむやのうちにその預所職の権利は消滅してしまいました。

●吉富庄の預所職を狙う、藤原兼子

後鳥羽天皇が譲位して後鳥羽上皇となったのは、建久9年(1198)1月11日のことです。翌年正治元年(1199)1月30日、後鳥羽院の乳母(めのと)である藤原兼子(けんし)が、土御門天皇の典侍(てんじ、ないしのすけ)に任命されました。この頃から、後鳥羽院の側近として兼子の政治的な専横が目立つようになります。

除目(じもく、朝廷が諸官を任命すること)を取り仕切り、御給(ごきゅう。院、親王、公卿、等に与えられる官位の任命請求権)への容赦ない申し入れを行うなど、権門女房として意のままに政治を操り、その権勢にあやかろうとする者たちは、競って追従(ついしょう)のために金品や、土地の寄進などを行いました。

更なる所領の拡大をねらった兼子が目をつけたのは、京から近く「交通の要衝(ようしょう)にあたり、しかも周辺には有力社寺や公家の所領が隣接していた(村上修一氏)」吉富庄でした。預所職は、弱小な下級貴族の藤原定家で、しかもその権利関係は、八条院の領家職と、後白河院の介入により新熊野(いまくまの)神社が依然として本家職を有していたか、あるいは後白河院の遺言通りに公家の御沙汰(こうけのごさた)となり、上皇となった後鳥羽院の院領(本家職)になったのか、いずれにしても複雑でつけ込むすきは大いにあったと考えられます。

♦式子内親王と吉富庄の関わり

では、式子内親王が吉富庄に関して、どのような権利を有していたのかという問題について、考えてみようと思います。

次の年表をご覧ください。

後白河院が、吉富庄の本家職を新熊野神社にするように俊成に求めたのは、和歌の家として御子左家を保護するという名目だったのではないでしょうか。つまり、吉富庄を、院直属の荘園として護(まも)り、それによって御子左家が「和歌の家」として存続することを保証したということです。

それは、治承5年(1181)11月10日、俊成が後白河院と初めて対面した時であったと思います。和歌の家としての勤めの具体的な内容は、俊成が勅撰(ちょくせん)和歌集を編纂(へんさん)すること、それに付随して、引き続き皇女式子内親王の和歌の師を勤めることだったのではないかと推測します。

その後の動きは、4日後の後白河院と俊成の2度目の対面、その12日後の後白河院と八条院の2日にわたる協議、そして12月8日の、新熊野神社が吉富庄の本家職であるという正式な文書の発行、となります。12月19日には、新造なった法住寺殿御所へ俊成が招待され、新御所を2時間ほどかけて見て回るという栄誉にあずかっています。

また、付け加えると、後白河院死去の際に、俊成は一品経(いっぽんきょう)供養(法華経二十八品を一品ずつ各人が分担して書写し供養すること)の一人に選ばれています。それは、建久3年(1192)3月24日のことですが、その2日後の26日には、故院の御簾(みす、平絹で縁取りし、上部にも平絹の幕を引いたすだれ)の内に、夕暮れ、ただ一人座って法華経を捧げて供養する俊成の姿が、明月記に記されています。そうした記述を見ると、俊成と後白河院は、文化的な面において深い信頼関係で結ばれていたのかもしれません。

後白河院が亡くなったのは、建久3年(1192)3月13日のことです。翌14日には遺言によって遺領の分配がありました。明月記には次のように記(しる)されています。

殷富門院(いんぷもんいん、式子内親王姉亮子)御匣(みくしげ)分に、押小路、彼(か)の御後は重ねての御領なるべし。宣陽門院(せんようもんいん、後白河院皇女、母高階栄子)に六条殿、長講堂已下(以下)の庄々。前斎院(式子内親王)に大炊殿、白川常光院、其の外(そのほか)御庄両三(りょうさん、二、三の)分け奉(たてまつ)らると云々。

式子内親王に分け与えられた御庄両三(みしょうりょうさん、荘園二、三箇所)、この中に吉富庄があったのではないか、と私は考えています。なぜなら、式子内親王が亡くなる一ヶ月ほど前の正治2年(1200)12月14日に、藤原兼子が式子内親王にある申し入れをしたという明月記の記事があるからです。

その内容は不詳ですが、定家は「此の事始終不吉か。吉事(きちじ、凶事というのを避けて使う忌み言葉)の聞こえ、折節(おりふし)魔姓(性)の所為(しょい、しわざ)、猶々(なおなお)言ふに足らず。」と記しています。

死の床にある内親王に対しての、兼子の無法で強引な申し入れは、式子内親王死去の後の遺領の処分に関するものだったのではないかと考えられます。兼子が式子内親王に申し入れをする理由が他にもあるとすれば、式子内親王が持つ御給(ごきゅう、官位の任命請求権)を、兼子の近習(きんじゅ、側近)あるいは縁者に賜るように要請することです。現に、兼子は正治2年(1200)1月6日に八条院に対してこれを強行しています。しかし、明月記には、式子内親王の御給に対する兼子の介入についての記述を見つけることはできません。

兼子の吉富庄に対する執着はすさまじいものがありました。兼子は、式子内親王死去の2年後の元久元年(1204)3月11日には、定家から吉富庄の管理を任されていた比叡山の僧杲云(ごううん)と示し合せて、文書を偽造し、預所職を定家から兼子へと変更し奪い取ろうとした事件を、起こしています。兼子の執拗な攻撃はその後、承元(じょうげん)元年(1207)まで続きます。

これらの事と、定家の怒りと不安を表明した明月記の記事を考え合わせると、兼子の式子内親王への申し入れは、やはり吉富庄に関わるものであったのではないかと思われます。

後白河院の遺言に、殷富門院には押小路殿を御櫛笥(みくしげ、装束調度)の料として一期(いちご、一代)に限り賜るという一文がありました。同様に、式子内親王への御庄譲渡には、例えば、吉富庄を和歌精進の料として一期に限り賜る、というような条件が付け加えられていたのかもしれません。

その間の事情を証明する何らかの文書、証文の類(たぐ)いを式子内親王が持っていたため、兼子は吉富庄の預所職を御子左家の藤原定家から奪い取るための一つの手段として、式子内親王に対する唐突ともいえる申し入れをしたのではないでしょうか。

♦吉富庄をめぐる、定家と兼子の攻防

●兼子の包囲網

吉富庄の領家職は、依然として八条院が有していました。定家は、度々八条院から、吉富庄に由来する課役を命じられています。しかし、それは通常の領家職への上納分の徴収と、八条院が日吉御幸をする際の供奉(ぐぶ、お供)と宿所の手配(日吉神社は吉富庄に近い近江の国であるため)など、穏やかなものであったと思われます。そのことは、明月記に建久6年までは吉富庄の課役の記事が見当たらないことから推測できます。変化が起きたのは、後鳥羽天皇の譲位も間近い建久7年(1196)です。この前年は、後鳥羽天皇第一皇子為仁(後の土御門天皇、母は源通親の養女源在子で兼子の姪にあたる)が誕生、そして、建久7年11月には、源通親(正室は兼子の姉範子)による九条家追い落しの政変が勃発しています。

次に掲げる年表にもあるように、建久7年(1196)4月15日に、九条任子所生の昇子内親王の准三后(じゅさんごう)宣下に伴い、定家に吉富庄の課役が割り当てられます。それまで九条任子(後鳥羽天皇中宮)にも仕えていた定家ですが、それは九条家との主従関係によるものでしたから、九条家から、吉富庄に由来する課役を求められることはありませんでした。吉富庄の領家職は、八条院だからです。

しかし、九条任子の娘、昇子は八条院の猶子(ゆうし)となっていたため、昇子に関わる行事について吉富庄の課役として定家が奉仕するように、初めて八条院側から命じられたのです。

こうして、吉富庄の預所職である定家は、領家職の八条院からの課役として、本来なら九条家の姫宮であるはずの昇子内親王(当時1歳)に対してまで、その課役を負うことになりました。定家は異議を唱(とな)えず甘受していましたが、本心では納得してはいなかったことが、「宗行(むねゆき)両度明日の出車(いだしぐるま)催(もよお)せば、領状(りょうじょう、仰せを承諾すること)す。堪へ難き(たえがたき)事也(なり)」*と建永元年(1206)10月25日の明月記につづられていることからわかります。

*宗行(むねゆき)は兼子夫宗頼の養子。この日、八条院家の院司として、定家に昇子内親王への出車(いだしぐるま)を献上するように再三の催促をしていた。

正治年間には、水害による農作物の被害が甚大であったにも関わらず、課役の減免は認められないどころか、その催促は苛烈なものになっていきました。これは、八条院家と九条家の家司達のうち、通親や兼子の縁者でもある者達が、官位の昇進によって勢力を増していったことと関係があります。兼子がいかに定家を追い詰めていったか、明月記の記述から窺(うかが)えるその相関図をご覧ください。

●兼子の失敗

兼子とその近親者達は、定家を陥(おとしい)れるために、俊成の代から吉富庄の管理を任されていた比叡山の僧杲云(ごううん)を味方につけて狼藉(ろうぜき)事件を起こさせたり、九条家あるいは八条院家において定家を執拗に中傷する噂を流すなどして、定家を失脚させようとしました。

定家は、父俊成に度々相談し、八条院暲子(しょうし)に陳情したり、九条(京極)良経に陳情、更に後には後鳥羽院へも陳情するなどの方策を実行するかたわら、兼子や兼子の威を借る者達に追従の品を贈っています。

このように、正治元年から2年(1199~1200)にかけては、定家にとって危機的状況が続いていました。官位の昇進も、もはや見込めない状況の中で、一家の生計を支える所領であり、御子左家の存続の最大の拠り所でもある吉富庄を、定家は失いかけていました。土御門天皇の外戚(がいせき、母方の祖父)となった源通親(正室は兼子の姉範子)と、後鳥羽院乳母にして土御門天皇の典侍である兼子の絶大な権力の前では、吉富庄の預所職は風前の灯火でした。

しかし、結果的に、定家は吉富庄を守ることに成功しました。それは、以下の理由によると考えられます。

①八条院暲子にとって、定家は、彼の外祖母伯耆(ほうき、暲子の母美福門院の乳母)の時代に遡(さかのぼ)る重代(じゅうだい、何代にもわたる)の家臣で、恩顧を賜(たまわ)るべき者であったこと。

②後鳥羽院にとって、俊成と定家は、後鳥羽院が作り上げようとしていた勅撰集(新古今和歌集)の成立に欠くことのできない優れた歌人であり、さらに俊成は、後白河院の命による前代の勅撰集(千載和歌集)の名誉ある単一の撰者であったこと。

③式子内親王が9日間にわたり八条院に渡御したことが、自らの遺領の処分を八条院に遺言(ゆいごん)するためだったとすれば、おそらく兼子の横領を阻止する文書として効力を発生したであろうという可能性。

とりわけ、後鳥羽院の力は大きなものでした。兼子が後鳥羽院の乳母として政治的な専横をどれほどほしいままにしようと、それを許していた後鳥羽院ですが、さすがに和歌の家である御子左家の没落を見過ごすわけには行かなかったようです。正治2年(1200)7月から、後鳥羽院は、俊成に和歌を師事しています。上記②の観点が、後鳥羽院にとっていかに重要であったかを、兼子とその一派は見通すことができませんでした。これが兼子の敗因です。

後鳥羽院は、定家の陳情や九条良経(正治元年6月、左大臣となる)の申し入れを受けて定家(御子左家)の擁護に立ち上がりました。それは、事件が起きた正治元年(1199)から5年後の、元久元年(1204)8月から、承元(じょうげん)元年(1207)年までのことです。

杲云は処罰され配流となったものの、その後配流先から脱出し、吉富庄に戻って預所職を奪うための策謀を続けるなど、なかなか解決に至らず、兼子に何らかの制裁措置がとられた形跡もありません。

それでも、一度は兼子が預所職を得た吉富庄は、経過は不詳ですが再び定家の手に戻り、8年にわたる長い攻防戦の末に、兼子は吉富庄から撤退しました。

正治年間の出来事

♦百首歌の詠進者に選ばれる

官位と所領をめぐって、定家が絶望の淵にあったといえる正治年間でしたが、一方では歌人としての大きな展開もありました。新たな勅撰和歌集(新古今和歌集)に向けて百首歌の詠進(えいしん)を求められた歌人達の一人に選ばれたことです。

これには、和歌における御子左家の進出を阻(はば)もうとする源通親によって、最初から定家はその人選から除外されていたという経緯がありました。しかし、「旧世代の歌人達ばかりではなく新世代の歌人達、定家、家隆、隆房にも詠進の場を与えるべきである」という、俊成の仮名奏状(かなそうじょう)が、後鳥羽院に上程されたことによって、ようやく正治2年(1200)8月9日、定家は院初度百首歌の作者に加えられました。

「二世(にせい、俊成、定家の二代にわたる)の願望すでに満つ」と、当日の明月記には感動をもって記されています。8月25日、急ぎ取りまとめた百首歌が後鳥羽院に提出され、翌26日には後鳥羽院から、内(うち)の昇殿(清涼殿の殿上の間に昇ることを許されること)の仰せが下(くだ)りました。8月26日の明月記には次のような文章が書かれています。「今度(このたび)の歌殊(こと)に叡慮(えいりょ)に叶(かな)うの由(よし)、方々より之(これ)を聞く。道の面目(めんもく)、本意(ほい)何事か之(これ)に過ぎんや。」(このたび自分が提出した百首歌を、後鳥羽院はとりわけお気に召されたようだと、各方面から話を聞いた。歌の道で評価を得た名誉、かねてからの願いがかなったことは、何事にも勝(まさ)る)喜びである。)

この時期に、定家の和歌はその絶頂期に達したと言われ、彼の代表作は、建久4年(1194)秋の六百番歌合、建久9年(1198)夏の仁和寺宮御室五十首、正治2年(1200)8月の院初度百首、建仁元年(1201)の千五百番歌合、等々に見ることができます。元久2年(1205)3月26日に一旦の完成をみた新古今和歌集には、定家の歌が41首採(と)られています。

♦守成親王(後の順徳天皇)の昇殿を許される

式子内親王は、正治2年(1200)10月1日、後鳥羽院第三皇子守成親王(後の順徳天皇)を猶子(ゆうし、養子よりも緩やかな仮に結ぶ親子関係)としました。後鳥羽院は、自分が後白河院の正統の後継者であることを示すために、守成親王の准母として後白河院皇女式子内親王を必要としたのです。(wikipedia順徳天皇を参照しています)。ちなみに、式子内親王の姉亮子内親王(殷富門院)は、すでに安徳天皇、後鳥羽天皇の准母となっていましたが、式子内親王の死後には、彼女が守成親王の准母となりました。

守成親王は当時4歳で、この年の4月に兄土御門天皇の皇太弟(こうたいてい、皇位を継ぐことになっている天皇の弟)と定められています。

●定家、正四位下に叙せられ、春宮(とうぐう)昇殿を許される

後鳥羽院から内の昇殿を許された定家は、続く正治2年(1200)10月27日、はからずも正四位下(しょうしいげ)*に叙され、11月20日には春宮(とうぐう、皇太子や皇太弟など次の天皇になることを決められた皇子、守成親王のこと)昇殿を許されています。

この時、定家は、通常の親王家の実務派家司(けいし)などとしての役割を担(にな)う人々とは別に、伶人(れいじん、楽人、楽器を演奏する人々)達の中に加えられての昇殿でした。このことは、定家に求められた役割が、守成親王の情操教育、天子たるべき者が修(おさ)めなければならない琵琶(びわ)の奏法伝授などと共に、守成親王の和歌の教育に携(たずさ)わる者としての抜擢(ばってき)であることを意味していたと思われます。

「伶人(れいじん)の中に加え仰せらる、面目極(きわ)まりなし。」これは、明月記の正治2年(1200)11月20日に書かれた定家の感慨の言葉です。御子左家を「和歌の家」として確立するという俊成、定家の二代にわたる悲願が実現しようとしていました。

*位階と官職(「官職要解」和田英松著より)

位(くらい)は、朝廷に仕えている人々の尊卑(そんぴ)により等級をたてて定められた座席のことで、諸臣は、この位階を主とし、それによって官職を授けられた。三位(さんみ)以上が公卿(くぎょう)である。四位(しい)以上は黒袍(くろのほう、黒く染めた束帯の表着(うわぎ)のこと)を着ることを許された。四位から八位までは、正従上下(しょうじゅうじょうげ)の四階がある。

殿上人(てんじょうびと)は、四位、五位の人々のうち昇殿を許された者の通称で、昇殿を許されない者は、通称、地下(じげ)と呼ばれた。

こうして、定家は内裏の殿上人となり、春宮(とうぐう)守成親王の殿上人となりました。後年、実際に定家は順徳天皇(守成親王)の和歌の師となっています。吉富庄は、八条院が建暦(けんりゃく)元年(1211)6月に死去した後、春華門院(昇子内親王、同年11月17歳で死去)を経て、順徳天皇が相続したので、その領家職あるいは本家職は、順徳天皇の後院領(ごいんのあずかり)*として後鳥羽院の院庁の管理下に置かれたと考えられます。

*後院領

律令制度においては、元来、国土はすべて天皇の領地であると考えられた。しかし、律令制度が崩壊し、開墾によって開発された私有地が認められるようになると、領主(貴族階級)は税の免除など様々な特権を獲得するに至った。国衙領(こくがりょう、国司の直接の支配下にある土地)からの税収を経済基盤とする皇室と、税を免(まぬが)れている私有地(荘園)の領主とは、利害が相反する対立関係にある。そのため、天皇が荘園を持つことは、立場上矛盾する行為となる。そこで、平安末期以降、皇室領荘園は治天の君である上皇が院領として管理した。

●定家、守成親王の陪膳係を勤める

春宮昇殿が許された11月20日から、定家は11月に6回、12月にも6回、春宮の御所(後鳥羽院御所である二条殿、または春日殿)に参じています。定家の最初の役割は、陪膳(ばいぜん、貴人が食事をする際に御そばに控えて給仕をすること)の係でした。他の陪膳役と交代で、昼または夕方に春宮御所に参り4歳の守成親王の食事の給仕を勤め、その後、准母である式子内親王の御所に参じ、お付きの女房に報告をするというのが定家の日課であったようです。

つまり、春宮の御所に参ることと式子内親王の大炊御門殿に参ることとは、一続きの行為だったのではないかと考えられます。

病気がすでに重篤(じゅうとく)な状態になっていた式子内親王の亡き後に、引き続き、定家本来の職分である和歌の道で仕えることができるかもしれない可能性を持った、春宮守成親王の存在は、定家にとって一条(ひとすじ)の希望の光だったに違いありません。脚気(かっけ)や腰痛、喘息(ぜんそく)などの持病に加えて、この正治2年(1200)の冬は、長引く風邪をこじらせて、ほとんど定家自身が重病人と言っても過言ではないほどの身体の不調に陥(おちい)っていました。定家は文字通り命がけで、春宮御所と式子内親王御所への日参を続けたと思います。

春宮昇殿を許されてから、式子内親王への訪問回数は飛躍的に増えています。そこには、定家の春宮への奉仕という現実的な理由があったと考えられます。しかし、この地道な努力が、後年、定家の式子内親王に対する恋心から生まれたものである、という誤解を招くことになりました。

定家の名誉のために言っておかなければならないのは、これは定家の利己的な行為ではないということです。式子内親王は、定家が20年間仕えた主人であり、歌の道においては、愛弟子(まなでし)であり、またライバルでもありました。式子内親王の病状が一進一退するたびに、定家はその都度(つど)、安堵(あんど)し、また心配し駆けつけています。医師達の治療法についても疑問を呈するなど、家族同然の関わり方を示しています。しかし、定家は、式子内親王を看取(みと)り、その死を受け入れつつ、またその先の自分の人生、ひいては御子左家の将来を考えなければなりませんでした。

式子内親王御所への訪問回数とその内容

明月記に記された式子内親王御所への訪問と、その具体的な目的をわかる限りまとめてみましたので、ご覧ください。明月記は、中断あるいは散逸のために、たびたび空白の期間があることをご了承ください。