式子内親王の御所について 1

式子内親王御所の変遷

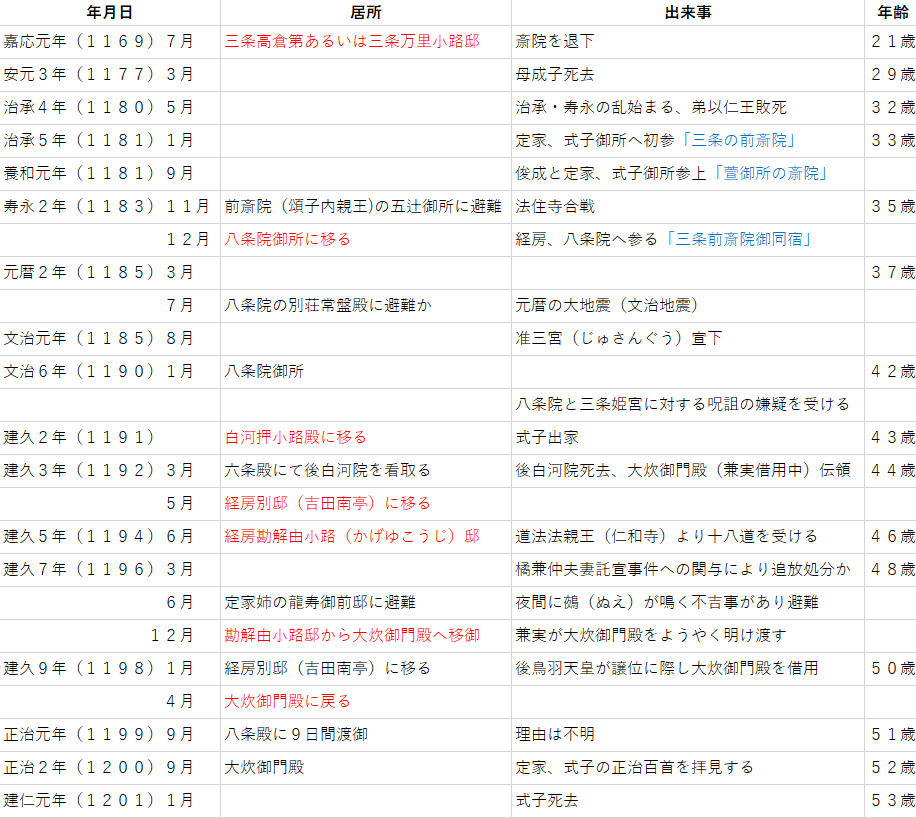

式子内親王の承安4年の(1174)の様子を探る前に、その御所はどこであったかという点を明確にしていきたいと思います。

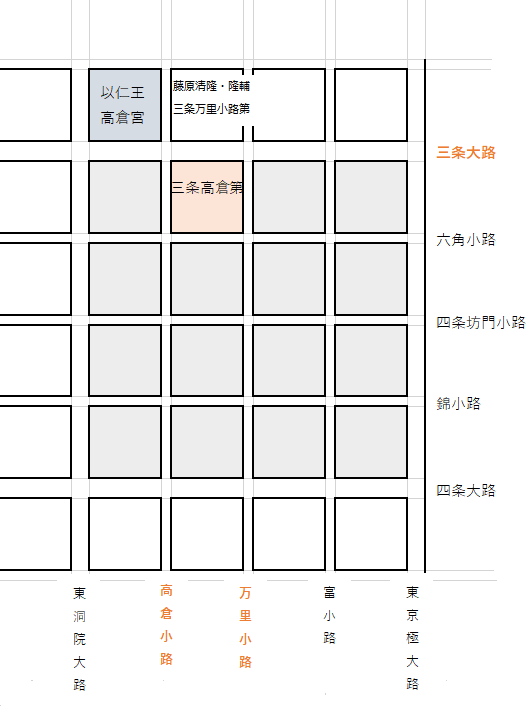

まず、式子内親王が嘉応元年(1169)7月に斎院を退下してから、最初に御所としたのはどこかという問題です。式子内親王に対して通称「三条前斎院」と記されていることから、母成子の三条高倉第に戻ったとする考えがありましたが、これを実証する史料は見つけることができません。高柳祐子氏の三条万里小路(までのこうじ)邸説があるそうですが、残念ながらこの論文を探すことができませんでした。それで、自分なりにこの万里小路邸説を考えてみようと思います。

次に、寿永2年(1183)12月に式子内親王が八条院御所に移って叔母の八条院と同宿するまでの間に、四条殿や法住寺萱御所に住まいをを変えたという見方がありますが、果たしてそういう可能性があるのかどうかも考えます。

三条万里小路邸について

✾「山槐記」(さんかいき、中山忠親の日記)の元暦(げんりゃく)元年(1184)7月17日の記事に、中山忠親が三条万里小路の式子内親王御所を訪れたことが記されています。

「山槐記」元暦元年(1184)7月17日

小兒行始、吉方東也、仍向三條万里小路斎院御所、斎院不御坐、密々示留宮人也、用参議隆仲朝臣(あそん)一人在共、

子の行始(ゆきはじめ、子どもが生後初めて外出する儀式、額に犬の字を書いたという)に、東の方角が縁起が良いので、三条万里小路の式子内親王御所に向かったが、斎院はいらっしゃらないと、留守居の者が内緒で教えてくれた。参議の隆仲(高階隆仲か)が一人留守を守っているということだ。

実はこの時、式子内親王は、既に八条院殿で叔母の八条院と同宿していました。平氏はまだ屋島に陣を構えていましたし、7月の伊勢・伊賀の平氏の軍事蜂起もあり、畿内は騒然としていたので、八条院殿に密かに避難していたと考えられます。しかし、中山忠親にはその情報はまだ伝わっていなかったのでしょう。ここで注目したいのは、中山忠親のような人物にとっても、元暦元年(1184)に至るまで、式子内親王の御所は三条万里小路邸であるという認識があったことです。次に関係図を挙げます。

中山忠親は、有職故実(ゆうそくこじつ、古来からの先例に基づいた、行事、法令、儀式、装束などのこと)に明るく、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、後白河院からも源頼朝からも重用された公卿(くぎょう)で、建久2年(1191)には内大臣に任命されています。彼の日記に「山槐記」があり、仁平元年(1151)から建久5年(1184)までの記載は詳細で、この時期の重要な史料となっています。中山忠親の長女は、上の図を見ていただけるとわかるように、三条実房の長男公房(きんふさ)の室となっています。中山忠親と実房とは旧知の間柄であったと推測されます。

実房は、三条高倉第を式子内親王の祖母璋子(たまこ、待賢門院)に提供した実行(さねゆき)の嫡流の孫にあたります。三条高倉第はその後、式子内親王の母成子が子ども達と住んだ屋敷と考えられますが、この三条高倉第は実行から公教を経て実房に相続されていたでしょう。ですから、実房の所有地とされる三条万里小路邸も、三条高倉第も共に、実房の所有と考えていいと思います。

ところで、下の図をご覧ください。

三条高倉第は高倉小路に面して表門があったので高倉第と言われていたのだと思いますが、三条大路をはさんで北にある藤原清隆の屋敷は、三条万里小路第と呼ばれています。これはおそらく万里小路に面して表門があったためと推測されます。

もし、式子内親王が斎院を退下した際に、三条高倉第がある同じ敷地に、新たに前斎院である内親王の御所にふさわしい建物と門を三条家が造ったとしたら、その門は格の高い四足門だったかもしれません。それが母屋である三条高倉第とは反対側の東向きだった場合は、新たに造られた式子内親王御所は三条万里小路邸と呼ばれても不思議ではありません。

つまり、三条高倉第と三条万里小路邸(第)は同じ場所にあっただろうというのが、私の結論です。中山忠親は堀河内大臣と号したように、三条堀川に屋敷があったので、三条大路を東に真っ直ぐ行けば、式子内親王の万里小路御所(三条高倉第)に着いたのです。

また、実房の日記「愚昧記(ぐまいき)」には、安元3年(1177)1月から治承元年(1177)12月までの記事に、生後間もない実房の二女が式子内親王御所で育てられていて、戴餅(たいべい)の儀(年の始めに祝いの餅を子どもの頭に三回触れさせ、無事息災を願うこと)を行なったことや、病気になったこと、真魚始(まなはじめ、生後初めて魚などを食べさせる儀式)をしたことなどが記されています。

実房は、「明月記」によると、建仁2年(1202)1月25日に式子内親王の一周忌の法要を主催した人ですから、式子内親王が亡くなった時にも彼が葬式一切を取り仕切ったものと思われます。

式子内親王の公的な後見人は藤原経房でしたが、閑院流一族の中の私的な後見人は実房だったのでしょう。

式子内親王の年表

四条殿について

✾式子内親王は、姉の亮子(りょうし)内親王と共に四条殿に居た、という見方がありますが、これは、明月記と吉記からの推定と思われます。

明月記には、確かに亮子内親王が治承4年(1180)4月29日に四条殿に住んでいて、「大風に直撃され建物が甚大な被害をこうむった」という記述がありますが、そこに式子内親王が同宿していたという事実は書かれていません。この四条殿は、現在の京都市立洛央小学校の南東の一画にあった、亮子内親王の祖父藤原季成の所有する屋敷であろうと推測されます。ここから東洞院大路をはさんで北東の一画には、経房の四条亭がありました。

吉記には、承安3年(1173)6月19日と28日の条に、「前斎院(さきのさいいん)の密々の御沙汰により、少将女房(経房の娘)が四条亭で故斎院宣旨(さいいんのせじ)の中陰法事を営んだ」という記述があります。この「四条亭」は経房の別邸を指しており、経房の娘は父親の別邸で法事を営んだのです。亮子内親王の御所である四条殿のことではありません。

当然、「前斎院」も式子内親王のことではなく、同時代に存命していた第33代斎院、頌子(しょうし)内親王を指して*います。経房は式子内親王だけではなく、頌子内親王の後見人も務めていたらしく、吉記には「前斎院」、または「五辻斎院(いつつじのさいいん)」として記録されています。ですから、「前斎院」という表記が誰を指すのかは紛らわしく混乱が生じることがあります。

*「新訂吉記 高橋秀樹編」(和泉書院)の校訂者、高橋秀樹氏による

頌子内親王は、鳥羽天皇の第7皇女で式子内親王にとっては4歳上の叔母に当たります。寿永元年(1182)には故斎院宣旨が養育していた静恵(じょうえ)法親王を猶子(ゆうし)にするなど、故斎院宣旨とはゆかりのあった人のようです。祖父は閑院流の藤原実能と言われています。

こうした理由で、吉記の承安3年6月の記事は、式子内親王に関する記事ではないと思われます。式子内親王は、四条殿には住まなかったというのが、私の考えです。

法住寺殿について

✾また、その後、式子内親王は法住寺殿にある萱御所に移ったという意見があります。定家が明月記の養和元年(1181)9月27日の記事に、「入道殿(俊成)例の如く引き率(い)て、萱御所の前斎院に参らしめ給ふ。」と書いているからです。後白河院と建春門院(平滋子)の御所であった法住寺殿の萱御所が有力な候補地として考えられ、式子内親王が三条高倉第から法住寺殿に移ったのではないかと推定されたのでしょう。果たして式子内親王は法住寺殿萱御所に移ったのかどうか、そのことを考えてみようと思います。

●法住寺の萱御所は一ヶ所ではなく、また時代によっても変遷があります。

1.建春門院(平滋子)の御寝所としての、法住寺北殿の東南角(七条院東殿)にあった萱御所。この建物は、承安3年(1173)4月12日に火災によって、焼失しています。(「建春門院中納言日記(たまきはる)」より)仮にその後、再建されたとしても建春門院は安元2年(1176)7月8日までは生存していましたし、さらにその一周忌が明ける安元3年(1177)7月までは、式子内親王が御所とすることは不可能であったと思います。

2.平家物語の巻第八「山門御幸(ごこう)」では、寿永2年(1183)7月28日に、木曽義仲と同時に入京して平氏追討に名乗りを挙げた源行家が、後白河院から法住寺殿の南殿にある萱御所を宿所として賜(たまわ)ったということが語られています。この後、法住寺殿は動乱の渦中となり、11月には後白河院に反旗を翻(ひるがえ)した木曽義仲によって、焼き討ちされてしまったので、少なくとも寿永2年(1183)7月以降は、法住寺南殿萱御所は式子内親王の御所となる可能性はありません。

3.木曽義仲との戦いによって破壊された法住寺殿を再建したのは、源頼朝です。頼朝は焼亡あるいは損傷した法住寺殿の修造を、建久2年(1191)2月21日から12月16日までかかって完了させています。この頼朝造営による法住寺殿には、西南部にあった最勝光院に新たに南萱御所が作られました。後白河院は、建久2年12月20日にこの南萱御所に赴いています。九条兼実がお供として従ったことが、彼の日記「玉葉」に記されています。

式子内親王の萱御所が問題になっているのは、定家が養和元年(1181)に訪れた式子内親王の御所である萱御所ですから、この最勝光院南萱御所は、年代から言って最初から論外であるはずです。しかし、この最勝光院南萱御所は式子内親王にとって、まったく無関係ではありません。

建久3年(1192)3月13日に後白河院が死去した際に、式子内親王は大炊御門殿を相続しました。この時、大炊御門殿は、九条兼実が後白河院より借用して文治4年(1188)8月から、自らの居所として占有していました。兼実は明け渡しには応じず、結局建久7年(1196)の政変によって同年11月25日に関白を罷免されてから、ようやく式子内親王に返却しました。明け渡しを拒んだ際の兼実側の弁解として、「玉葉」には次のように記されています。

「玉葉」建久3年(1192)5月1日

右大臣云、公家御沙汰、法住寺萱御所、若西八条泉御所等、斎院暫御座、尤可然、但彼宮事不能進退、可被觸仰戸部云々、

右大臣(花山院兼雅、娘は兼実長男の良通妻、良通は文治4年死去)が言うには、「朝廷側の意見として、斎院(式子内親王)は法住寺萱御所または西八条泉御所等に、しばらくお住みなさるのが、もっともよろしいのではないでしょうか、ただし、彼の宮(式子内親王)は、ご自分ではどうすればいいのか何も決められない方ですから、後見人である戸部(こぶ、民部卿の唐名、ここでは藤原経房を指す)に命じて取り計らうのがよろしいでしょう。」ということだった。

右大臣(花山院兼雅)が、式子内親王の御所として提案した「法住寺萱御所」は、頼朝が建久2年(1191)12月に造営し、兼実が後白河院に付き従って、まさにその足を踏み入れた最勝光院南萱御所のことであると推測します。しかし、公家御沙汰(こうけのごさた)と言いながら、法住寺萱御所も西八条泉御所も実際には式子内親王の御所として提供されることはなかったのです。

●法住寺殿を取り巻く状況

1の建春門院の萱御所(もし再建されていたらという条件付きですが)と、2の南殿の萱御所は、定家が養和元年(1181)9月に訪れた萱御所の可能性がないとは言いきれません。

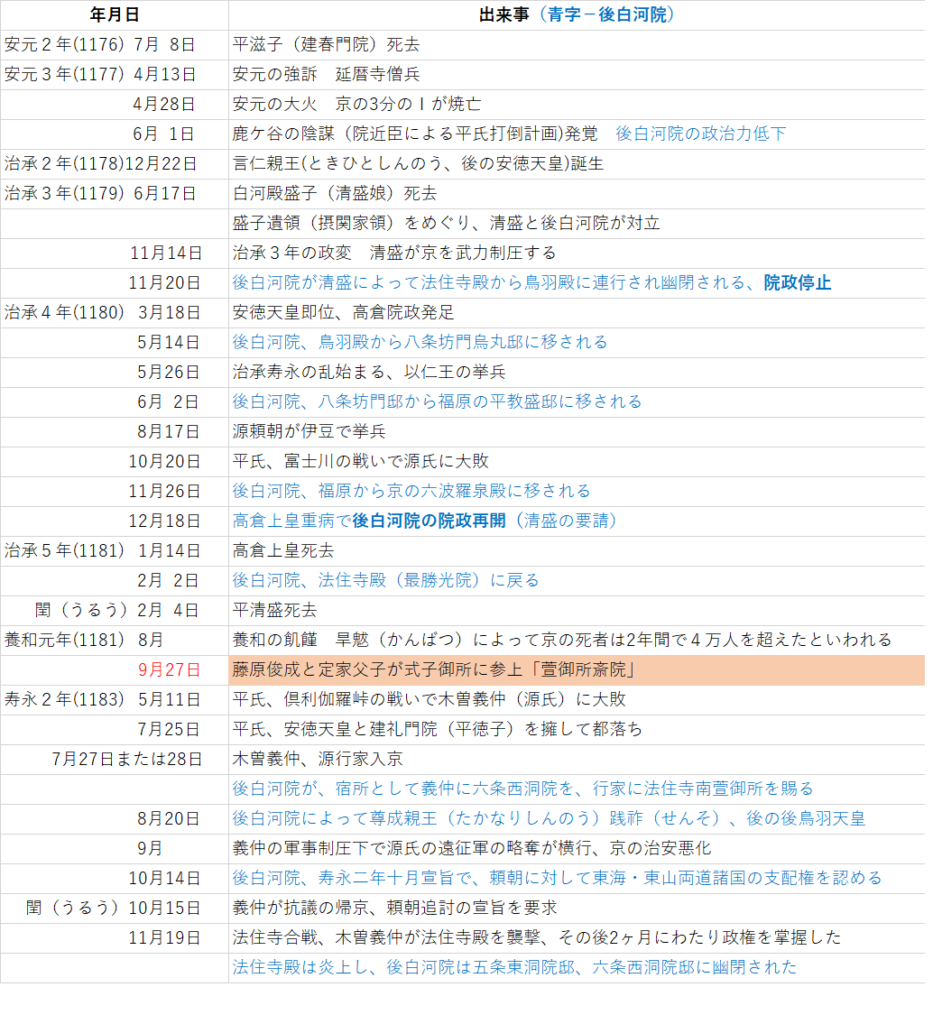

次の後白河院のこの前後の時期の動静をご覧ください。平滋子(建春門院)が死去した安元2年(1176)7月から、木曽義仲が法住寺殿を襲撃した寿永2年(1183)11月までの動きです。

後白河院が、平氏によって拉致され法住寺殿から鳥羽殿に連行されたのは治承3年(1179)11月です。その後、ようやく法住寺殿に帰ってきたのが治承5年(1181)の2月、それから平氏が都落ちして、木曽義仲らが入京する寿永2年(1183)7月末までの2年余りの期間は、法住寺殿はまずまず平穏な状態だったと言ってよいと思います。

以仁王の乱後、難を避けて摂津国貴志庄(兵庫県三田市)に下向していた亮子内親王も治承5年(1181)1月には京に戻っていました。治承3年の政変で清盛によって解官されていた院近臣達も、養和2年(1182)3月の除目(じもく)ではその半数以上が返り咲いています。8月には、亮子内親王を安徳天皇の准母として皇后とするなど、後白河院は着々と政権を強化する体制を整えています。

さらに寿永2年(1183)2月には、藤原俊成に対して勅撰和歌集の撰進の院宣が下されました。

この時期に、式子内親王が法住寺殿の萱御所に一時的に移り住んでいたことは十分考えられます。定家が「三条の前斎院(さきのさいいん)」ではなく、あえて「萱御所の斎院」と明月記に記しているのには、それなりの理由があるはずです。萱御所とは、山荘風の茅葺(かやぶき)屋根の建物で、当時、この茅葺の家屋は風流を好む上流貴族の屋敷の中に作られるようになっていたということです。(藤田勝也氏「萱御所について」を参照しました。) これが、定家の眼には、とても印象深く好ましいものと映ったので、式子内親王を「萱御所の斎院」、「萱の斎院」と言ったのではないかと思います。

もし、式子内親王が法住寺殿萱御所に滞在したと仮定した場合、建春門院の七条院東殿の萱御所か、南殿萱御所か、どちらかという問題が出てくると思いますが、建春門院の萱御所の方が女性が使うのにふさわしい奥向きの私的な造りであったのに対して、南殿は後白河院の領域で、南萱御所も半ば公的な政治的会合などにも用いられたのではないかと推測されます。ですから、七条院東殿の萱御所の可能性の方が大きいのではないでしょうか。

治承4年(1180)5月の以仁王の乱の際に、三条高倉の以仁王邸で以仁王と同宿していた亮子内親王は、摂津に避難を余儀なくされました。それは、乱から半年後の11月のことです。ということは、それだけ治安が回復しなかったということを意味しています。「平家物語」には300余騎の官人が以仁王御所に押し寄せたとあります。乱が鎮圧されてからも、以仁王の遺体の確認はなかなか確証が取れず、どこかに落ち延びたのではないかという噂もささやかれていたので、平氏の監視や警備が厳しかったのかもしれません。式子内親王は、この時三条万里小路邸(三条高倉第)にいましたが、状況は同様だったと思います。

もし、「法住寺殿萱御所に避難せよ」という後白河院の招きがあったとしたら、それは高倉上皇が死去して後白河院政が復活し、後白河院が1年2ヶ月ぶりに法住寺殿に戻った治承5年(1181)2月2日、さらに、折りしも平清盛が死去した2月4日以降のことではないでしょうか。式子内親王の法住寺殿萱御所での滞在は、平氏が都落ちして平氏による京の武力制圧が終わった寿永2年(1183)7月までの間の、数ヶ月から最長で2年半と考えられます。

ただ、観察力も記憶力も優れているはずの中山忠親が、式子内親王は万里小路にいると信じて疑わなかったぐらいですから、その滞在は短期間で、あくまでも本拠地としての御所は三条万里小路邸であったと思います。

法住寺殿には高階栄子(たかしなえいし)がいた

高階栄子は丹後局と呼ばれた女房で、後白河院の晩年にその寵愛をほしいままにした女性です。後白河院が清盛によって法住寺殿から鳥羽殿に移され監禁状態にあった時に、清盛から院のそばに仕えることを許された二人の女房の一人で、もう一人は藤原俊成の娘の京極局でした。

栄子の生年はわかっていませんが、最初の夫である平業房(なりふさ)との間に生まれた子ども達のうち、次男の山科教成(やましなののりなり)が治承元年(1177)の出生であることがわかっているので、仮にこの時25歳とすると生年は仁平3年(1153)となります。

その後、栄子は養和元年(1181)10月に後白河院の皇女覲子(きんし)内親王を産んでいます。覲子内親王は、建久2年(1191)にわずか11歳で女院宣下を受け宣陽門院の号を賜(たまわ)り、建久3年(1192)3月に後白河院が死去した際には、長講堂領といわれる広大な所領を譲渡されています。栄子がどれだけ後白河院から破格の待遇を受けていたかがわかると思います。

政治にも介入し社交にもたけた女性だったようで、寿永2年(1183)8月に安徳天皇に代わり異母弟の尊成親王(たかなりしんのう、後の後鳥羽天皇)の践祚(せんそ)を決定した際、後白河院に尊成親王を進言したのが丹後局(栄子)だったといわれています。

また、源頼朝とも親交を深め、贈り物の贈答や、政治的な折衝(せっしょう)も行ない、建久6年(1195)に上洛した北条政子とも会うなど、後白河院亡き後の自らの権勢の保持に努めています。

そのため、後鳥羽天皇の摂政だった九条兼実ひいては摂関家としての九条家との確執は深く、旧後白河院近臣派の源通親・高階栄子の一派と九条兼実との間には、対立抗争の中で謀略として、呪詛事件や神がかりの託宣事件などがたびたび発生しました。

式子内親王と高階栄子の出会い

栄子は、鳥羽殿に幽閉中の後白河院に近侍して、院の信頼と寵愛を手に入れることに成功しました。後白河院が法住寺殿に戻ってからも、その関係はずっと変わらなかったと思います。九条兼実は「玉葉」において「近日の朝務は偏(ひとえ)に彼(か)の唇吻(しんぷん)にあり」(最近の政務は、何もかもあの寵姫(ちょうき、丹後局のこと)の言葉によって決まるようだ。)とその絶大な権勢を嘆いています。

定家が萱御所の式子内親王を訪問したのは、養和元年(1181)9月27日、高階栄子が覲子内親王を出産する1週間前のことです。この萱御所が法住寺殿の萱御所なのであれば、栄子の権勢のまさに上昇期に式子内親王は栄子と出会ったことになります。

この時、式子内親王が33歳、高階栄子は20代後半と推測されます。二人の関係は想像の域を出ませんが、後年栄子とからんで式子内親王の名が取りざたされるのは、長年の友好的な関係という下地があったからなのでしょう。

呪詛事件と託宣事件については、章を改めて述べたいと思います。

式子 in Wonderland

花はいさ そこはかとなく見わたせば かすみぞかほる春の曙

前斎院御百首

「人はいさ心もしらずふるさとは花ぞ昔の香に匂ひける」 梅の花を手折って、紀貫之(きのつらゆき)が詠んだ歌です。「人の心は、さあ、わからないものですが、昔なじみのここでは、梅の花が変わらず咲き匂っていますね。」

式子内親王の歌は、「花は、さあ、昔と同じように咲き匂っているかどうか、それはともかく、目を上げて周りを見渡してみると、遠くには霞が立ち込めて、まるで、花のように、雪のように煙って、匂い立つような春の朝ではありませんか。」です。

眼前に咲いている花を、直接賞(め)でるのではなく、遠景に視線を逸らして、花の面影を、広がる春霞に求めるという趣向は、この時代ならではの流行だと思いますが、とりわけ、霞というものが式子内親王の和歌においては、重要な役割をもっているようです。秋の霧の冷気とは違って、温かい空気をはらんだ淡い灰色の霞が、現実を隠し、遠山の花や雪のイリュージョンを見せながら、雲と溶け合っているのは、式子内親王にとっては、心が慰められる風景だったに違いありません。