承安4年の春-慈円ー

承安4年(1174)の春に時間を戻しましょう。式子内親王が26歳、慈円が20歳です。

この当時の信頼のおける史料の一つに、藤原経房(つねふさ)の日記である「吉記(きっき)」があります。経房は、式子内親王の叔父で後見人だった藤原公光が失脚したあとを受けて、式子内親王の後見人を長年にわたり務めた人物です。承安4年(1174)の出来事を、この吉記によって見ていこうと思います。

経房、江文寺(えふみじ)を訪問する

吉記によると、承安4年(1174)の経房は33歳で、後白河院の実務派の近臣として活躍していました。その多忙な日々を縫って、2月16日(現在の暦では3月20日に当たる)、彼は鞍馬寺を経て大原に向かいました。おそらく騎馬で行ったのでしょう。同行者は、息子、従兄弟、女婿(じょせい、娘の夫)、友人3名ほどで表向きは私的な参詣の旅のようです。鞍馬寺、極楽院、江文寺、龍禅寺、来迎院などを巡っています。

鞍馬寺と極楽院では、知己の僧や、外戚(がいせき、妻の実家の親戚)の叔母の尼公と面会しています。龍禅寺と来迎院もゆかりの寺らしく、庭園を鑑賞したり仏像を礼拝したりしています。

しかし、江文寺については10年ほど前に、一度参詣した所で知り合いはいないようです。別当の僧と話をして、寺の財政が苦しいことを聞き、灯明を少々寄進する約束をしています。

🔹江文寺の地図

江文寺は、比叡山の僧が修行のためにこもった寺で、地図で見ると江文峠を越えて山道を分け入っていくようです。参詣の旅の途中に、ちょっと立ち寄る所ではなさそうに思えます。

もしかしたら、江文寺こそが経房の本当の目的地だったのかもしれません。

前後して慈円が、江文寺で参籠する

慈円は、承安4年(1174)に江文寺に百か日の参籠をしています。何月何日からであったのかは、記録がありません。間中富士子氏の「慈鎮和尚及び拾玉集の研究」*によると、慈円はこの時期、全玄大僧正に学び、承安4年2月13日には『不動立印儀軌奥偈』(ふどうりゅういん ぎきおうげ、と読むのでしょうか)を受けたとされています。しかし、その後は養和2年(1182)2月8日と時間がとんでおり、その間の記述はありません。

*慈鎮(じちん)は慈円の諡号(しごう、貴人の死後に奉る贈り名)です。和尚は、”おしょう”ではなく”かしょう”と読みます。天台宗の言い方です。

つまり、慈円が江文寺に参籠したのは、どんなに早くても承安4年2月14日以降ということになります。経房が江文寺を訪れたのは2月16日ですから、慈円の江文寺参籠に先立って、経房が江文寺側に何らかの挨拶をしたのではないかとも考えられます。慈円は自分自身の悩みを克服するため、自分の意志で、江文寺での修行を覚快法親王に願い出たのだろうと、これまでは考えられてきたのですが、そうではないのかもしれません。

慈円の参籠は後白河院の命令か

もし、経房の江文寺訪問と、慈円の江文寺参籠が関係があるのならば、後白河院の近臣である経房を動かしているのは後白河院に他なりません。

顕清の都維那補任(ついなぶにん)を、思い出してください。それは、承安4年3月1日のことでした。この後白河院による顕清の異例の抜擢が、式子内親王が出産した女児の養父になったことの褒美であるなら、その出産があったのは、直前のひと月以内、つまり承安4年2月のことであると考えてよいかと思います。江文寺参籠には、式子内親王の2月の出産に合わせて、この時期を穏便に乗り切るために、慈円を洛外(らくがい、京の郊外)に追いやろうという後白河院の思惑があったのではないかというのが私の考えです。

皇族や貴族が、親子関係を公然と認めることができない事情がある場合、生まれた子供を密かに養い親のもとに渡して養育させ、成長してからは然るべき所に出仕させるという例は、平安時代にもよくあったことです。吉記の短い記事からそこまで考えるのは無理ではないか、というご批判はあろうかと思いますが、可能性の一つとして述べておきます。

前年からの経房の動き

慈円を式子内親王から引き離そうとする後白河院は、まず経房を使って、慈円の師であり親代わりでもある覚快法親王へ指示を下したと思います。。

前年、承安3年6月30日の「吉記」の記事です。経房は午前10時に最勝寺に行き、御八講という法華経を講義し讃える法会(ほうえ)に参列した後、夕方近くに覚快法親王を訪問し、その後、後白河院の御所に行っています。「予参七宮、次参院、」自分は七宮(後白河院第七皇子の覚快法親王のこと)を訪問し、次に後白河院の御所に参じた、という簡単な文です。訪問の目的や内容には何も触れていません。吉記には、後にも先にも、この日以外に経房が覚快法親王と直接関係をもった記述はありません。それほどに接点のない二人が顔を合わせるのは、後白河院の内密の命令で、文書や手紙ではすまない用事があったためと推測されます。

式子内親王の女児出産が2月であったとすると、標準的な妊娠期間は280日ですから、大雑把に考えても前年の6月には妊娠が確定し、お付きの女房達への発覚も避けられない時期です。当然、式子内親王の御所では内々に騒ぎとなり、妊娠についても、子供の父親のことについても、後白河院に報告がなされたはずです。経房が、覚快法親王のもとへ足を運んだのは、まさにこの時だったのではないでしょうか。

慈円が式子内親王の御所に近づくことを禁じ、出産が想定される承安4年2月には洛外のいずれかの寺に籠居させるべし、という後白河院の命令が下されていたとしたら、慈円の百か日にわたる江文寺参籠は、従来の自発的な修行という観方とはずいぶん違った意味合いをもってきます。

●吉記の微妙な記述

承安3年6月から承安4年2月にかけては、その他の時期には見られない特徴ある記述が目を引きます。

①承安3年6月17日

〈参院奏事〉後白河院御所に参って、六箇条の事案を申し上げる。

此外事不能委記、日労之後及申刻退出、

この他の事は詳(くわ)しく記(しる)すことができない。一日の仕事を終えて午後4時頃に退出した。

②承安3年6月20日

〈参院奏事〉後白河院御所に参って、いくつかの事案を申し上げる。

又申法勝寺入寺僧所望者、山全雲・寺顕盛事、又申他事、不能記録、日労之後及申刻退出、

また、法勝寺に入寺を希望する僧が、延暦寺の全雲と園城寺の顕盛(東寺の顕清か)であることを申し上げる。また、他の事も申し上げたが、記録することはできない。一日の仕事を終えて午後4時頃に退出した。

③承安4年2月8日

〈参院奏事〉後白河院御所に参って、いくつかの事案を申し上げる。

此外事不遑記尽、暫祇候之後退下宿所、

この他のことは、ことごとく記す時間がない。しばらくおそば近くに仕えてから、退出して帰宅した。

④承安4年2月11日

〈参院奏事〉後白河院御所に参って、八箇条の事案を申し上げる。

又他事相交、不遑筆端、

また、他の事も申し上げたが、子細に書く時間がない。

⑤承安4年2月17日

〈参院奏事〉後白河院御所に参って、雑事六箇条の事案を申し上げる。

此外事不能記尽、

この他の事を、ことごとく記すことはできない。

⑥承安4年2月26日

〈参院奏事〉後白河院御所に参って、最勝光院御庄々の事案を申し上げる。

此外不遑記尽々々、

この他は、ことごとく記すいとまはない、そのいとまは全くない。

吉記の中に、こうした緘口令(かんこうれい、ある事柄について口外することを禁ずること)を自らに課すような記述を、ほかに見つけることはできません。承安3年の6月と承安4年の2月に限って、経房は重い秘密を抱えていたと言ってよいと思います。

🔹二人の逢瀬(おうせ、恋人同士が密かに会うこと)

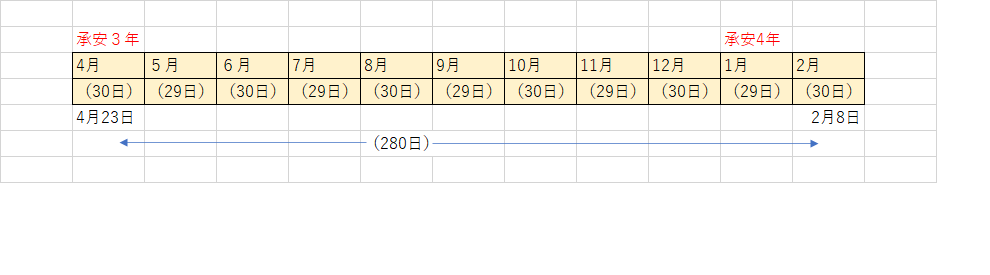

当時の暦は太陰暦ですから月の運行がもとになっています。1ヶ月は29日から30日です。太陽の運行との調整期間である閏月(うるう月)は、承安3年にはありません。2月出産として遡って経過を考えると、例えば下図のようになります。4月23日は承安3年の賀茂祭の日に当たります。斎院を長年務めた式子内親王にとっては思い出深い葵祭です。慈円が13年後に式子内親王に二葉葵を贈ったのも葵祭でした。そうしたことも思い合わせて、この日を仮に妊娠の第1週としてみました。そうすると女児の誕生は承安4年2月8日頃になります。もちろん、これは想像ですから、前後7日ぐらいは変動しても大筋ではだいたい承安3年4月下旬頃、式子内親王は妊娠したと考えられます。

🔹同時代に起きた姝子(しゅし)内親王の事件と、後白河院の対応

姝子内親王は、後白河院の異母妹で二条天皇の中宮であった人です。後白河院政派と二条天皇親政派との政争の中で、二条天皇と不和になり、20歳で出家しました。その後、承安2年(1172)32歳の時に海恵、安元2年(1176)36歳で八条院高倉を産んだと言われています。父親は澄憲(ちょうけん)という僧であろうと推測されています。澄憲の父は藤原通憲(信西)、保元の乱の立役者で平治の乱では自害に追い込まれましたが、その息子たちは皆、後白河院に重用されました。澄憲も例外ではありません。

姝子内親王は、安元2年(1176)6月13日に急死しましたが、経房は吉記の中で、「周りの人たちは(病気がちだったと説明されても)まだ納得できない、信じてはいないようだ。やはり噂になっている説が本当なのか。」と意味ありげな感想を述べています。角田文衞(つのだぶんえい)氏によると、八条院高倉の出産がもとで亡くなった可能性があるということです。

後白河院は、異母妹の姝子内親王を大切にしていましたが、澄憲に対する咎め(とがめ)、処罰といったものはありませんでした。澄憲は、その後も唱導(しょうどう、説法に抑揚やメロディーをつけ、聴衆を阿弥陀如来への信仰に導くもの)の名手として活躍し、安元3年(1177)には法印になり、また唱導の安居院流(あぐいりゅう)の祖とされています。

海恵も八条院高倉も、幼少時は養い親によって育てられたと思われます。成長してからは、海恵は後白河院の息子である守覚法親王の弟子となって仁和寺の理智院を継ぎ、同時に父澄憲の弟子にもなっています。八条院高倉は後白河院の異母妹の八条院に出仕し、その後は勅撰歌人として名を成しています。

このように、ほぼ同時代に起きたもう一人の内親王の秘密の恋と出産事件に対して、後白河院がとった措置は意外にも温情のあるものでした。

🔹式子内親王の場合

式子内親王についても、後白河院は同様の対応を見せていると思います。

恋の相手である慈円は、許されて寿永3年(1184)に後白河院の護持僧(ごじそう)に選ばれています。護持僧とは、天皇の身体を護持するために祈祷を行なった僧のことで、後白河院はすでに天皇ではありませんが院政を敷いた治天の君ですから、同様に護持僧を持ったものと思われます。

そして、生まれた女児は顕清のもとで育てられ、おそらく13歳の頃に、後鳥羽天皇の母である七条院のもとに尾張局(おわりのつぼね)という女房名で出仕しました。このあたりのことについては、後で詳しく述べようと思います。

慈円の苦悩と煩悶

慈円には、承安4年(1174)から養和元年(1181)まで、長い苦悩と煩悶の時期があったことが知られています。自らの意思で出家したのではなく、幼年時代から既に定められたコースとして僧侶になったことへの納得できない思いと、普通に俗世で生きたいという願い、目の前に敷かれた高僧への道が、摂関家の九条家を盛り立てていくための道でもあること、それは真の悟りを得ることとは別のことではないのかという疑問、そうした人生の諸問題を抱えて、若き日の慈円は苦しみ、厳しい修行の日々を送りました。その7年間の間に、6歳上の兄、九条兼実(かねざね)のもとを訪れて、何度も隠棲と籠居(ろうきょ)を願い出ています。

この苦悩と煩悶は、江文寺参籠から始まりました。江文寺参籠はもしかしたら慈円の意志ではなかったかもしれません。恋を取り上げられ、厳しい修行の道場に押し込められたことは、慈円にとって人生の最初の挫折であって、そこでの煩悩との葛藤が江文寺参籠後の長く厳しい修行を、必然的に生み出していったのかもしれません。。

●承安4年(1174)20歳

江文寺に百か日の参籠

●安元2年(1176)4月 22歳

比叡山無動寺に登り、千日入堂の荒行を始める

●治承3年(1179)3月 25歳

千日入堂の行を終える

内陣行法(ないじんぎょうぼう)供奉(ぐぶ)八千枚*を修す

*不動明王を本尊として八千枚の護摩(ごま)を焚くこと

●養和元年(1181)6月 27歳

葛川息障明王院(かつらがわ そくしょう みょうおういん)に参籠、7日間の断食行

慈円の復活と和歌

慈円が、数々の矛盾や葛藤を、僧として自分なりに克服しようと決意した契機は、師であり親代わりでもあった覚快法親王との死別だったようです。養和元年(1181)慈円が27歳の時でした。

●養和元年(1181)27歳

法印となる(11月)

極楽寺・法興院別当となる

三昧院・成就院検校となる

覚快法親王没(12月23日)

●寿永元年(1182)28歳

無動寺検校となる(7月)

全玄より灌頂を受け三部伝法阿闍梨となる(12月)

●寿永3年(1184、元暦元年)30歳

後白河院の護持僧となる(12月)

●文治2年(1186)32歳

平等院執印となる(8月)

●文治3年(1187)33歳

後白河院の御悩(ごのう、ご病気)の御祈(3月)

4月、二葉葵を式子内親王に献上か

法成寺執印となる(5月)

●文治4年(1188)34歳

4月、藤原俊成が千載和歌集を後白河院に奏覧

●文治5年(1189)35歳

後白河院の御悩の御祈(2月)

●建久3年(1192)36歳

後白河院没(3月)

権僧正(ごんのそうじょう)、比叡山座主(ざす)となる(11月)

●建久4年(1193)37歳

後鳥羽天皇護持僧となる(1月)

苦しい修行を自分に課した20代も、現実社会に飛び込んで、与えられた重責を次々に引き受けていった30代も、慈円には、変わらず惹(ひ)きつけられ、取り組んでいたことがありました。和歌を作ることです。拾玉集(しゅうぎょくしゅう)としてまとめられたものだけで、5803首あります。(この中には贈答歌として他人の歌も含まれていますから、すべて慈円作ではありません。)彼自身の作は、拾玉集以外にも慈円作とされている和歌を加えると、生涯で6300首に及ぶということです。

その中でも、最も初期の20歳の頃の作ではないかと考えられているのが、拾玉集第一巻の冒頭に収められている「初度 百首和歌十題」です。花、郭公(ほととぎす)、月、雪、恋、旅、祝、述懐、無常、釈教の十の題でそれぞれ十首ずつ作っています。以下は、恋の題の十首です。

🔹初度 百首和歌十題 ー恋ー

いとはるるわが身のとがはとがならで 人のつらさのつらくもあるかな

✾あなたに嫌われて避けられている私の過ち(あやまち)は、過ちではなくて心から出たことだ。それなのに何も応え(こたえ)てくれないあなたの冷たい態度は何と悲しいことだろう。

きみをわれ恋ひそめしより名にめでて あふ坂山はゆかぬ日ぞなき

✾あなたを初めて恋しいと思った時から、人に出逢えるという嬉しい名を持つ「逢ふ坂の関」に、心の中で行かない日はない。あなたに逢いたいと思って。

夢にだにあひ見むことをいのるかな よるの衣をかへすがへすも

✾たとえ夢の中でもいいから恋しいあなたと逢いたいのだ。それを祈って、衣を裏返して寝ると逢えるという言い伝えを頼り(たより)に何度夜の衣を裏返して眠っていることだろうか。

いとふとも思ひそめてし くれなゐのやしほの色はいかがかへさむ

✾あなたにいくら嫌われても、恋をしてしまった私の燃え上がる思いは、紅花(べにばな)で八回染めて作るという深い赤の染め物と同じだ。どうして元に戻すことができようか。

ささがにのいとほしとだにきこえねば くもでに物を思ふかひなし

✾ささがに(蜘蛛、くも)は待ち人が来る前兆と言われるけれども、その蜘蛛の糸の”いと”ではないがあなたから愛しい(いとしい)という言葉さえも聞くことかできない。それならば蜘蛛の糸のように四方八方さまざまに思い乱れても、もうあなたを待つことに何の希望もない。

ぬれぎぬをきるときくこそうれしけれ かわかぬ袖をいとふつらさに

✾あなたが私に思いをかけているという噂がたっているそうだ、本当は自分は嫌われて逢ってもらえないのに。でも、そんなぬれぎぬで濡れるのなら、たとえ噂でも嬉しいことだ。悲しい涙で袖がいつも濡れているつらさに比べれば。

つれなさをうらみもはてじ あひそめてのちは思ひもまさりもする

✾あなたのつれなさを無念に思う気持ちにはどこまでもきりがない。一度逢ってしまってからの恋する思いは、いっそう強くなっていくばかりだ。

あながちになにいとふらむ さきの世のむくひにてこそ恋しかるらめ

✾あなたは、ただ一途(いちず)に何を嫌がって拒んでいるのだろうか。私は前世で何かひどいことをして、その報いを受けてこんなにつらい恋に苦しんでいるのだろうか。

命こそ恋する人のかぎりなれ あふてふことをいつとしらねば

✾切実な恋をする者同士は命とひきかえにしても恋人に逢いたいと願うに違いない。それ以外に逢う方法がわからないので、恋に自分の身を捧げるのだろう。

同じ世にあるかひもなき身なれども 命ばかりはなほをしきかな

✾この世であなたと同じ時に生きていても、あなたが無情ならば生きている意味もない。かと言って死ぬこともできない。このまま命を惜しんで生きながらえるしかない私だ。

式子・in・Wonderland

跡絶えていくへもかすめ 深く我(わが)

世を宇治山の奥のふもとに

前斎院御百首

源氏物語「橋姫」の中の八宮(はちのみや、光源氏の異母弟)の歌、「跡絶えて心澄むとはなけれども世を宇治山に宿をこそ借(か)れ」(世を捨てて隠遁したからといって、悟りに至るわけではないが、この世を憂き所と思い定め、宇治山にこの世の仮の宿りをしているのです。)を本歌としています。宇治と憂しが掛詞です。この、「世に数(かず)まえられ給はぬふる宮」の屈託した晴れぬ思いを、式子内親王は大胆に変容してみせました。

八宮の歌が、遁世の気持ちを諦観しながら淡々と述べているのに対して、式子内親王の歌は、自分から世の中を遮断しようとする強い意志を表明しています。「いくへもかすめ(幾重も霞め)」という女性には珍しい命令文と、「いくへも」「深く」「奥の」「ふもとに」と畳み掛ける表現によって高まっていく、人生の不条理に対する悲しみや怒り。そのために心を閉ざしていく若いヒロインを、式子内親王は自身の内面を見つめることによって、誕生させたと思います。。